2024年06月09日

ツキノワグマ捕獲名人。その2.

大谷石之丞:明治38年(1905)、津軽で最も僻地と思われる赤石村奥地の百姓の次男として生れました。小学校卒業後、家業に従事の傍ら、マタギのシカリ大谷吉左エ門さんから、マタギや川漁の手解きを受けました。

赤石村は藩政時代からマタギの村として知られ、昭和62年(1987)82才で亡くなるまで、60年以上も獲物を追い続け捕獲数は78頭、命懸けの人生でした。

当時は単発の村田銃で足を止め、槍で止を刺すやり方でした。

山の詳しさに於いては、右に出る者がいなく、山の読みが鋭い。より安全により効率的に目的を果たす為には、何と言っても山を知る事が最も重要な条件となります。

持ち前のこの特技を生かして、クマのいそうな所へ迫るのに妙を得ていました。

クマがどこを通るか、どこで待てば良いか、事の成行きに付いて判断は誠に適切で事実、その通りになる事が十中八九であり、誠に戦略に長けた人だったそうです。

吉野秀市:群馬で一般的な猟は、2人1組で数匹の猟犬を連れて穴熊を探し当てる物と、6~7人で行う巻狩りですが、彼はマタギ等の集団による巻狩りとは違って、群馬の藤原郷で殆ど単独で猟をして来ました。

積雪期に穴に籠っている熊を穴から熊を追い出し、銃で仕留める方法でした。

その捕獲数が桁外れ、1シーズンに最大32頭の捕獲実績を持ち、生涯では300頭もの月の輪熊を捕りました。「最後の熊捕り名人」として紹介されています。

恐らく彼が最多数捕獲者だったと思われます。原則単独猟の吉野さんは生涯で300頭を捕り、大きな怪我をする事もなく、その銃の腕は一度も撃ち損じた事は無いと言う程の物でした。

しかしその多数捕獲の原因は彼が単に射撃の名手だったからではありません。如何なる射撃の名手であったとしても、射撃の腕だけでそれだけの数の熊を 射止める事は決して出来ません。

それにはまず何よりも熊の棲息する山域の自然を吉野さんが熟知していた事と、そこで生活する熊の生態を知り尽くしていた事にこそあると言えました。

それはマタギを初め猟をする人々誰もが目指していた事であるにも拘らず、彼程それを成し遂げた人はいませんでした。

毎年冬の3月頃まで単独で山に入り熊を追うと言う事は、名人と言えども数々の危機を体験する事無しに、成得る物ではありません。万が一の事態に備える周到さが何時もあったと思われます。

恐らく誰も無し得なかった手法で、熊の冬眠穴を次から次へと発見して行ったと思われますが、凄い人がいた物だと感心します。

赤石村は藩政時代からマタギの村として知られ、昭和62年(1987)82才で亡くなるまで、60年以上も獲物を追い続け捕獲数は78頭、命懸けの人生でした。

当時は単発の村田銃で足を止め、槍で止を刺すやり方でした。

山の詳しさに於いては、右に出る者がいなく、山の読みが鋭い。より安全により効率的に目的を果たす為には、何と言っても山を知る事が最も重要な条件となります。

持ち前のこの特技を生かして、クマのいそうな所へ迫るのに妙を得ていました。

クマがどこを通るか、どこで待てば良いか、事の成行きに付いて判断は誠に適切で事実、その通りになる事が十中八九であり、誠に戦略に長けた人だったそうです。

吉野秀市:群馬で一般的な猟は、2人1組で数匹の猟犬を連れて穴熊を探し当てる物と、6~7人で行う巻狩りですが、彼はマタギ等の集団による巻狩りとは違って、群馬の藤原郷で殆ど単独で猟をして来ました。

積雪期に穴に籠っている熊を穴から熊を追い出し、銃で仕留める方法でした。

その捕獲数が桁外れ、1シーズンに最大32頭の捕獲実績を持ち、生涯では300頭もの月の輪熊を捕りました。「最後の熊捕り名人」として紹介されています。

恐らく彼が最多数捕獲者だったと思われます。原則単独猟の吉野さんは生涯で300頭を捕り、大きな怪我をする事もなく、その銃の腕は一度も撃ち損じた事は無いと言う程の物でした。

しかしその多数捕獲の原因は彼が単に射撃の名手だったからではありません。如何なる射撃の名手であったとしても、射撃の腕だけでそれだけの数の熊を 射止める事は決して出来ません。

それにはまず何よりも熊の棲息する山域の自然を吉野さんが熟知していた事と、そこで生活する熊の生態を知り尽くしていた事にこそあると言えました。

それはマタギを初め猟をする人々誰もが目指していた事であるにも拘らず、彼程それを成し遂げた人はいませんでした。

毎年冬の3月頃まで単独で山に入り熊を追うと言う事は、名人と言えども数々の危機を体験する事無しに、成得る物ではありません。万が一の事態に備える周到さが何時もあったと思われます。

恐らく誰も無し得なかった手法で、熊の冬眠穴を次から次へと発見して行ったと思われますが、凄い人がいた物だと感心します。

2024年06月09日

ツキノワグマ捕獲名人。その1。

志田 忠儀 (シダ タダノリ):1917年、山形県西川町大井沢生まれ。8歳から山に入り15歳で熊を撃ち、生涯で50頭以上の熊を仕留めた伝説の猟師でえした。

戦前から 山に入り、3度の召集の後、戦後も3月ウサギ撃ち、4~5月は熊撃ち、6月ゼンマイ採り、夏は釣り、秋は茸や山菜取り、その後はイタチ狩りや再びクマ狩り、そして厳しい冬、1年を通じて山と共に生きた伝説の山人として知られています。

80歳過ぎまで現役のマタギとして活躍しました。1959年、磐梯朝日国立公園朝日地区管理人になり、朝日連峰遭難救助隊を務め、1982年同管理人を退くまで地元のブナ林を守る環境活動にも携わりました。

地元猟友会会長等を歴任。それらの功労で1989年、勲六等単光旭日章を受章しました。

100歳で天命を全うした伝説の猟師の知恵山に生きて来た男でした。

「ラスト・マタギ」「伝説の猟師の知恵」等の著書があります。2016年5月23日没。

舘香菜子(たて かなこ 2022年現在27才):青森県東通村役場の農林畜産課に勤務。ハンターではありませんが、庁内で「熊捕り名人」として知れ渡っています。

50歳以上も年上のベテラン猟師達から、親しみと尊敬の念を込めて「親方」と呼ばれています。

獣害対策を担う先輩達をサポートして来ましたが、経験を重ね前向きな姿勢と 農家の顔を覚えた事等から本格的に任される様になりました。

ツキノワグマはブルーベリーなど果実を好みます。一方で畜産農家が保管の為に地中に埋めているトウモロコシも掘返して食べてしまいます。

民家近くに出没するクマは、ドラム缶で作ったワナで捕獲するのですが、設置場所の僅かな違いでも全く入ってくれません。

きっかけはベテラン猟師のボヤキでした。「どうしたら入ってくれるのか」。餌を求めクマが通る「獣道」は決まっており、すぐそばにワナを仕掛けなければ捕獲する事は難しいのです。

現場に出向くと倒伏した雑草があり、かすかにクマの残り香が漂っていました。

「根拠がある訳では ないけれど、ここを通る」と直感した場所にワナを移設すると、その日の夜に掛かり、同じパターンが何度か続きました。

抜群のセンスと猟師達に評価され、設置場所への相談が舞込む様になったそうです。

高関辰五郎:1890年マタギで有名な阿仁町に生まれ、18歳で白神山地の岩崎村大間越に住み、阿仁町でも岩崎村でも仙人と呼ばれた伝説的なクマ撃ち名人でした。

1人で撃ち取ったクマが105頭、仲間と獲ったクマなら300頭は下らないと言います。彼は獲物の多い白神山地に目を付け、津梅川のそばに小さな小屋を建てて住む、伝説の名人マタギでした。

上原武知:長野県上高井郡仁礼村字米子に住み、かなり以前の記録と思われますが、本件記録時には未だ45歳である彼はクマ撃ちを始めてから未だ僅かに7年間に44頭の月の輪熊を斃したそうです。

この地方の山村には、信州側にも越後側にも幾人もの熊撃ちがいますが、彼を一躍名人としたのは、彼の豪胆にして射撃が正確、そして健脚でした。

この名人が縄張りとしている山は、上州と越後と信州の三国が境する白砂山から始まり、西へ大高山、赤石山、横手山、渋峠、万座山、猫岳、四阿山、六里ヶ原等の深い渓谷と密林と懸崖でした。

彼は1度熊の痕跡を見付けるとそれを追いますが、彼の歩く速さは熊よりも速いとされています。

専ら筒の短い単発銃を使うのは、藪や険しい崖を這ったりする時に筒が長いと邪魔になり、2連銃の薄い銃身では銃口が潰れてしまうからです。

熊を引付けるだけ引付け、1~2mの熊の手が届く直前で撃つ、この距離なら外れる事は無く、これが最も正確で安全な方法であると言っています。

今まで幾度か危険な場合に遭遇した事もありますが、一度も怪我した事がありません。

戦前から 山に入り、3度の召集の後、戦後も3月ウサギ撃ち、4~5月は熊撃ち、6月ゼンマイ採り、夏は釣り、秋は茸や山菜取り、その後はイタチ狩りや再びクマ狩り、そして厳しい冬、1年を通じて山と共に生きた伝説の山人として知られています。

80歳過ぎまで現役のマタギとして活躍しました。1959年、磐梯朝日国立公園朝日地区管理人になり、朝日連峰遭難救助隊を務め、1982年同管理人を退くまで地元のブナ林を守る環境活動にも携わりました。

地元猟友会会長等を歴任。それらの功労で1989年、勲六等単光旭日章を受章しました。

100歳で天命を全うした伝説の猟師の知恵山に生きて来た男でした。

「ラスト・マタギ」「伝説の猟師の知恵」等の著書があります。2016年5月23日没。

舘香菜子(たて かなこ 2022年現在27才):青森県東通村役場の農林畜産課に勤務。ハンターではありませんが、庁内で「熊捕り名人」として知れ渡っています。

50歳以上も年上のベテラン猟師達から、親しみと尊敬の念を込めて「親方」と呼ばれています。

獣害対策を担う先輩達をサポートして来ましたが、経験を重ね前向きな姿勢と 農家の顔を覚えた事等から本格的に任される様になりました。

ツキノワグマはブルーベリーなど果実を好みます。一方で畜産農家が保管の為に地中に埋めているトウモロコシも掘返して食べてしまいます。

民家近くに出没するクマは、ドラム缶で作ったワナで捕獲するのですが、設置場所の僅かな違いでも全く入ってくれません。

きっかけはベテラン猟師のボヤキでした。「どうしたら入ってくれるのか」。餌を求めクマが通る「獣道」は決まっており、すぐそばにワナを仕掛けなければ捕獲する事は難しいのです。

現場に出向くと倒伏した雑草があり、かすかにクマの残り香が漂っていました。

「根拠がある訳では ないけれど、ここを通る」と直感した場所にワナを移設すると、その日の夜に掛かり、同じパターンが何度か続きました。

抜群のセンスと猟師達に評価され、設置場所への相談が舞込む様になったそうです。

高関辰五郎:1890年マタギで有名な阿仁町に生まれ、18歳で白神山地の岩崎村大間越に住み、阿仁町でも岩崎村でも仙人と呼ばれた伝説的なクマ撃ち名人でした。

1人で撃ち取ったクマが105頭、仲間と獲ったクマなら300頭は下らないと言います。彼は獲物の多い白神山地に目を付け、津梅川のそばに小さな小屋を建てて住む、伝説の名人マタギでした。

上原武知:長野県上高井郡仁礼村字米子に住み、かなり以前の記録と思われますが、本件記録時には未だ45歳である彼はクマ撃ちを始めてから未だ僅かに7年間に44頭の月の輪熊を斃したそうです。

この地方の山村には、信州側にも越後側にも幾人もの熊撃ちがいますが、彼を一躍名人としたのは、彼の豪胆にして射撃が正確、そして健脚でした。

この名人が縄張りとしている山は、上州と越後と信州の三国が境する白砂山から始まり、西へ大高山、赤石山、横手山、渋峠、万座山、猫岳、四阿山、六里ヶ原等の深い渓谷と密林と懸崖でした。

彼は1度熊の痕跡を見付けるとそれを追いますが、彼の歩く速さは熊よりも速いとされています。

専ら筒の短い単発銃を使うのは、藪や険しい崖を這ったりする時に筒が長いと邪魔になり、2連銃の薄い銃身では銃口が潰れてしまうからです。

熊を引付けるだけ引付け、1~2mの熊の手が届く直前で撃つ、この距離なら外れる事は無く、これが最も正確で安全な方法であると言っています。

今まで幾度か危険な場合に遭遇した事もありますが、一度も怪我した事がありません。

2024年06月06日

ヒグマ捕獲名人、その3.

原子一男:北海道旭川市在住、1955年生れ「クマ撃ち」歴49年(2024年現在)、

原子(弟)(名前は失念):北海道旭川市在住、1961年生れ「クマ撃ち」歴43年、(2024年現在)兄弟でハンティングの腕前は一流、特に兄の狩猟技術は2007年の後述の事故まで超1流でした 。

捕獲数はネットからは不明ながら、同じ旭川猟友会の同年代の2名に聞きましたが、2007年時点ですでに70頭以上、弟は兄に比べれば半分以下と言われていますが、それでも2019年現在で30頭位だそうで、その後3年間に毎年少なくとも1頭の追加があると思われます。

弟さんは普段は林業に従事され、ハラコゾンメルと言う地元ハンター達に愛用されている登坂に強い雪山用のスキーも制作されています。

そのゾンメルスキーに貼るアザラシ皮(シール)は根室漁協定置網に迷込み溺死した物であり、彼はそれを購入、ケンさんもその皮剥ぎを手伝った事があります。

以下はその「クマ撃ち」ベテラン猟師原子(弟)さんに話を聞いた話です。

原子(兄)さんは、は2007年ヒグマに襲われながらも仕留め、瀕死の重傷で意識不明の重体、両腕が折られ顎も半分取られ、意識朦朧ながら銃を持って車に乗り、20㎞位先の交番で保護されました。

当日朝猟に行って小さいクマを2頭獲った後、昼からまたその近くで足跡を見付けました。でもその熊は見付からず、山の方に背中を向けて歩いていたら、背後の笹からクマが襲い掛かって来ました。

一応命中させましたが、襲撃を阻止する事は出来ませんでした。

翌年の春にその場所から50m位の所に骨になったクマの死体が見付かったそうです。

ヒグマに脳のギリギリまでを齧られ、アゴも半分失い死に掛けましたが、病院で頭蓋骨を外し中を消毒、また頭蓋骨を戻したそうです。

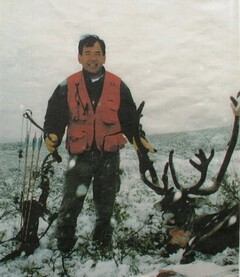

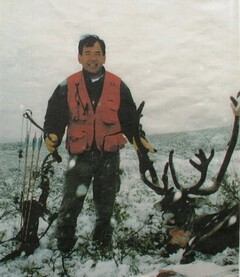

写真は2007年、北海道猟友会の原子兄氏が害獣駆除で450㎏を捕獲した時の物です。

この年の秋に事故に会われました。体力抜群で事故当時52歳、ヒグマ捕獲 経験数も十分あり過ぎヒグマと言う物をやや嘗めていたのかも知れません。本事故以後、このスーパー能力は失われました。

彼曰く、「エゾ鹿なんぞ蚊を叩く様な物」であると、言う話を聞いた事があります。

体力抜群の彼は積雪期にエゾ鹿の新しい足跡を見付けると、ゾンメルスキーで追跡、鹿を深雪に追い込み、動けなくなった群れを丸ごと捕獲するそうです。

「究極の狩猟」国内最大の猛獣「ヒグマ」とはどんな動物なのか? そして「知られざる「ヒグマ撃ち」の世界とは? 原子兄さんは現在も現役ハンタ―、先頃もクマが出て、猟友会として 出動駆除しています。兄さんがそれでも「クマ撃ち」辞めない理由、弟さん」に聞いてみました。

昔(1970年代以前)、親父がやっていた様な時代は、「ヒグマ撃ち」がお金になったからだと 思いますが、今はお金にはなりません。

兄の事は分かりませんが、僕が狩猟が好きなのは、ただ撃ちたいからではなく、山を歩き獲物を獲る事が好きなんです。獲ったら必ずその肉を食べていましたから、まあ楽しんで食べる事でしょうか。

自分が獲った物を食べられると言う事は嬉しい事だと思います。

家族も獲物を取って戻ると、「美味いね」食べますから、楽しみにもしていると思います。

店に並んでいる市販肉とは内容が違い、狩猟で獲る熊とか鹿とか鴨とか、店に出ていない物

ばかりです。獲物がそんなにない時代には、ウサギとかスズメも獲り、狩猟が生活の一部でした。

僕が狩猟を始めたきっかけは、親がハンターで兄もやっており、自分も好きだったので始めました。

「銃を撃ってみたい」という気持ちもありましたし、山を歩くのも好きだったです。初めて狩りの現場に行ったのは、中学生で13~14歳位、その頃から「やってみたいな」と思っていました。

猟銃の所有許可が出るのは20歳からなので、その年齢を待って狩猟免許を取り、その冬から狩りに出ました。最初は鴨を撃っていました。

初めてクマを獲ったのは22歳でしょうか。1人で獲りました。その年齢でクマを獲った人は、まずいないと思います。僕の場合、小さい頃から親父や兄が獲っているのも見ており、凄腕の兄に一緒に付いて行って手伝ったりもしていました。

それで自分で猟をやる様になってからも、極く自然に山を歩いて見付けたから獲ったと言う感じでした。そもそもクマを獲る猟師はおっかないから余りいないです。

普段は林業で、狩猟期間の3~4カ月も、「ヒグマ撃ち」だけをやっている訳ではなく、エゾ鹿撃ちをしていて、ヒグマの足跡を見付け、獲れそうなら獲ると言う感じです。

何でも撃つ一般的なハンターと言えますが、「ヒグマ撃ち」は仕留め損ねると襲い掛かって来る事があり、特別だと思います。

一般的にヒグマに対しての恐怖感は大きくベテラン猟師でも 「おっかないからヒグマだけはやらない」と言う人も多いです。「ヒグマ撃ち」で今の所は危険な目にあった事はありません。

こちら側から危ないなと思えば逆から行ったり、笹が生い茂って視界がない様な所では、特に気を付けながら歩いています。

何時もどうやったら上手い具合に獲れるか考えながら、「襲われても撃てる倒せる」を考え、ヒグマ場合は頭脳戦です。

ヒグマは音にも敏感ですが、臭いにはもっと敏感です。山の中で風が廻っている様な所に人が入ると、その臭いで気付いて逃げられてしまいます。

頭も、耳も、鼻も良く。何かがおかしいと思ったら、立上がり鼻を空に向けて臭いをかいだりしてすぐに逃げてしまいます。「ヒグマ撃ち」は凄く難しいです。

今(2019年)まで仕留めたのは30頭駆除で獲る事はなく、殆どが狩猟なので、それ程多くはありません。昭和時代は害獣駆除として、クマが繁殖する春に「春クマ駆除」と言うのをやっていたんですが、クマの頭数自体も減り、平成の1990年になって廃止になりました。

最近はかなり生息数が増え、家畜を含めた農産物や人的被害があった時には駆除が行われています。

愛用のライフル銃はボルトアクションのサコーM85フィンライト、30-06口径のフィンランドの銃です。自動式を使っていた事もありましたが、ボルト式に換えました。

弾自体が結構高いので全部自分で作っています。ヒグマ撃ちの装備に特別な物はありません。

山に入る時はリュックサックに、ロープと大きいビニール袋とペットシートの60㎝×90㎝を10枚位持って歩いています。鹿を獲った後、解体して肉にして持って帰る時にこれに包むのです。

クマの肉の味は何と表現すればいいんでしょうかね……熊の味がします。

いわゆる市販の牛や豚肉とは全く味が違います。やっぱりちょっと獣の香りはします。

肉は赤身なんですが、秋口になると脂が載って来て中々旨いです。臭いんじゃないかと思われがちですけれど、上手に解体すれば臭みはありません。解体が下手な人がやると、クマの体の外側の体臭が肉に付いてしまい、血抜き不十分であれば臭みが出てしまいます。

肉はちょっと硬目です。特に大きいクマだと筋肉質で、そのまま焼いて食べる事はしません。圧力鍋で煮て一度柔らかくして、それからすき焼きみたいにして食べます。

ヒグマを見付けた時は「止まれ!」って思います。止まらなかったら走っていても撃ちますが、殆ど止まってくれるので、照準を予め合わせておき、こっちを見た瞬間に撃ちます。

鹿もそうですが、熊も殆ど頭しか撃ちません。頭が見える所で止まった瞬間に撃つ。

頭しか撃たないのは1発で殺さないと暴れるからです。近い時は10m位で撃つ事もあります。

そうすると殆ど一発で倒れます。

今年獲ったのは30m位の距離の1頭と、20m位の距離の1頭です。

クマは動きが速いので、その距離で撃ち損じたら大変です。

熊は主食ではありませんが、エゾ鹿を追掛け捕まえて食べています。速くないと捕まえる事が出来ず、熊は鹿より速いのです。僕の様な猟師はやたらに撃ちません。

自分が獲るのは自分達が食べる分だけ。1~2頭獲ったら、それ以上は何頭いても撃ちません。それ以上獲っても処理が大変なだけです。

世の中には動物を保護する視点しか持たない人も多くいます。

街中に出て来たり、農作物を食べてしまうクマの駆除に付いても、「かわいそう」と言う人もいる様ですが、北海道札幌市の住宅街にヒグマが出没し、住民を恐怖に陥れました。

もし自分の家の近くにクマが出て来たら……と想像して欲しいと思います。

真昼間に家の前までクマが来るのです。「黙ってじっとしていたら襲っては来ない」と思ってるかも知れませんけれど、そんな事は有り得ません。

これまで仕留めたクマで一番大きいのは400㎏超えです。大きさで言えば、軽自動車位です。凄く大きいです。

冬で穴に入っていたんですが、穴の近くにおり、もう1人頼んで出て来るのをしばらく待って出て来た所を2人で頭をドンと撃って、それで終わりです。

獲ったクマは翌朝3人で行って解体して、雪の上を引っ張るプラスチックのソリ、3台に乗せて持って帰りました。一日掛かりで戻ったら夕方の6時、真っ暗になっていました。

北海道でも今は冬眠しないヒグマも増えました。ハンターが減りエゾ鹿が凄く増えているから、それを餌にするクマも増えているのだと思います。

1年中食べ物に困らないので山奥にいるクマは大きくなるし、増えてしまうんです。

2024年06月04日

ヒグマ捕獲名人、その2.

池上治男:1949年、北海道上砂川市生れ、砂川猟友会支部長を30年以上務め、地区一のベテランハンターです。

砂川市は札幌から北東へ80km。12月中旬でも腰の高さまで雪が積もる程の豪雪地帯で、辺り一面が白で埋め尽くされていました。

池上さんは高校時代は美術や剣道、トランペットに打ち込みました。卒業後は「太平洋の真ん中でトランペットを吹いてみたい」と言う夢を胸に北海道大の水産学部へ進み、相手の手を掴んだだけで簡単に投げ飛ばす技を見て「剣道とは違う変わった武道だな」と興味を持ち少林寺拳法同好会に所属。

「何時かは道場を開いて子供達に少林寺拳法を教えたい」と言う目標も持っていました。

大学卒業後は、国内トップクラス水産会社の一つ、株式会社極洋の捕鯨部漁労科に配属されました。その後3年間、捕鯨母船の指令室で捕鯨船を指揮し、「太平洋の真ん中でトランペットを吹く」夢も 叶えましたが、捕鯨は世界中で反発運動が高まり、衰退の一途を辿っておりました。

池上さんは1975年に25歳で退職、砂川市に帰りました。「何時かは」と思い描いて来た、「子供達に少林寺拳法を教えたい」と言う気持ちが湧き上がりました。

しかし少林寺拳法の指導はボランティアであり、生活するには本業を別に持たなければなりません。

ある時池上さんは、市内に住む医者から「塾をやってもらえませんか?」と相談を受けました。

その頃の砂川市は、大手財閥が炭鉱会社や化学会社を営む等、市全体に経済力がありました。

一方で子供の平均学力は低下しており、医者の頼みは「医学部に行く様な子を増やしたい。

その為に子供達に勉強を教えて欲しい」と言う物でした。本職を探していた池上さんは早速、妻の実家のクリーニング屋の2階を借りて、学習塾「池上塾」を発足しました。

車で数分の場所に少林寺拳法の道場も開講。学習塾は生徒が次々と地元の偏差値トップ校へ進学した事で、口コミですぐに評判になり、市内の小中学生100人以上が池上塾で学んでいたそうです。

1978年には知人数人で市議会にも挑戦、16時頃まで市議会議員として働き、夜は塾や少林寺拳法の先生として、真面目で面倒見のよい池上さんは、あらゆる場所から引く手数多でした。

「ハンターの人手が足りない」1981年41歳の時、仕事の合間によく通っていた喫茶店のオーナー、当時猟友会事務局長・藤井録郎氏は池上さんにこう漏らしました。

「農家のカラス被害が酷いが、ハンターの人手が足りなくて困っている」。池上さんは資格を取ればハンターとして銃を持てると聞き、「農家の為なら」とやって見る事にしました。

「資格」とは第一種銃猟免許の事です。狩猟に使う銃には主に「ショットガン」と「ライフル」の2種類があり、この免許があればどちらも所持する事が出来ます。

ライフルはショットガンを10年以上所持して初めて所持許可を受ける事が出来ます。

池上さんは的に向かって何度も撃ちながら、ベストな”構え方”を研究しました。

ショットガンとは小さな粒弾が同時に何発も飛ぶ銃で、最大射程距離は約50m程度、鹿や鳥類を撃つ事に適しています。

ライフルは日本で所持が許可される銃の中で最も威力が強く、最大射程は300mに及び、到達距離は何と3㎞に及びます。その威力は「鉄筋すら破壊する」程で、ヒグマは主にライフルで撃ちます。

ヒグマを撃つ際は、弾の威力がまっすぐに行く様に基本「立射」ですが、雪や茂みの中に伏せて撃つ事もありますが、池上さんが「怖い」と感じた事は今まで1度も無いそうです。

「動じない精神を(少林寺拳法で)鍛えていたからね」と池上さんは笑います。

「銃の持ち方は少林寺拳法の「左中段構え」に似ているんですよ。

銃を中央に持ちきちんと頬付けをする。そうしないと銃が跳ねてしまうから、しっかりとした構えが必要なんだ」と理解したそうです。

銃免許を取得した池上さんはまず、事務局長から聞いた通り、カラスの有害駆除を始める事にしました。有害駆除とは、自治体から依頼を受け、農作物の被害などを防ぐ為に行います。

池上さんがヒグマを撃ったのは、それから10年以上後のライフル銃取得後でした。

山の食糧が豊富だった1980年代当時、ヒグマは人里に降りて来なかったのです。

初めて撃ったヒグマの記憶は薄れて来ましたが、1990年代以降、ライフルを使える様になった池上さんは、徐々に「箱罠」に掛ったヒグマの止刺しを依頼される様になりました。

箱罠とは鉄製の檻にエゾ鹿の死骸等を仕掛け、ヒグマが餌を食べようと中に入り、踏み板を踏むと扉が閉まる物です。「檻の外からではなく、檻のすき間から銃を差し込んで、一発でドンッと撃ちます。

普通はおっかなくて、銃を中にも入れられないよ。ヒグマにこう(手で振り払う仕草をしながら)やられてしまえば、銃自体が飛んで行くからです。

ところがね、頭を下げて「まいった」って」ヒグマって言うのは覚悟するのです。「ヒグマは頭が良く」箱罠の中で銃を向けられ、状況を理解するのだと言います。

撃つ場所は、脳天。体を傷付けず1発で苦しまずに倒れる様にする為です。

「可哀想だ」と言う気持ちは池上さんの中に常にあります。

元々池上さんはヒグマの絵を頻繁に描く程、ヒグマの事が大好きでした。池上さんはヒグマを撃った後、必ずその場で手を合わせ、般若心経を唱えます。

「生き物を殺すと言う事は、生命を断ち切る事。

命を頂きますと言う事である」と、絵を眺めながら話します。

彼の教えは、実戦では「必ず一発で仕留めろ」。理由は2つです。

1つはヒグマが苦しまずに済む様にする為です。

もう1つは1発で死なない「半矢」状態にならない様にする為です。

猟場で半矢になった場合、反撃してくる恐れが極めて高く、人に攻撃心を抱いたヒグマは、その後も人を襲う様になります。

その為池上さんはこれまで必ず、1発でヒグマを射止めて来ました。1度も外した事はありません。それがどれだけ凄い事なのか。ある時、池上さんが箱罠のヒグマを撃とうとした際、「ヒグマを撃った事がないので、代わりにやらせて欲しい」と別のハンターに頼まれました。

それならと任せた物の銃を構えた腕がブルブル震え、何時までも撃つ事が出来なかったと言います。殆どのハンターは、例え鹿や鳥類のベテランハンターだったとしても、巨大なヒグマを目の前にすると恐怖に圧倒されてしまうのです。

ヒグマを1発で仕留める為に池上さんが意識している事。それは「歩いている状態のヒグマを決して撃たない事」と、「20m以内の近距離から撃つ事」の2つです。

下手に遠距離から撃ったり、動いているヒグマを狙ったりすれば、半矢になる危険があります。

「撃つ」と言うのは非常に大きな責任が伴ないます。

「半矢となればそのヒグマを山中で探し出し、止めを刺さなければいけないと言う事です。

そして3つ目は、茂みの中に沈んでいるヒグマに狙いを定め、ヒグマが立ち上がり、目が合った瞬間に撃つ事です。撃つのは箱罠と時とは異なり、ヒグマが立ち上がっている為、喉元のやや下です。

「立ち上がった熊はこちらを見ます。その瞬間に撃たないとダーッと走って襲って来る。」そうです。

砂川猟友会にもヒグマを撃った経験のあるハンターは、池上さんを含め3人しかいないのです。

ここで、箱罠の時は「麻酔銃を使えば?」と言う、素人的な疑問も湧きます。

麻酔で眠らせたヒグマを山の中へ運び、そのまま置いて来る事は出来ないのでしょうか?

まず麻酔銃を扱うには獣医師等の専門資格が必要です。

加えて麻酔銃も銃ですから銃を扱う資格を持ち、その中でもヒグマを目前にして僅か数十mから発砲する度胸がある人はまずいません。

そもそも池上さん達ハンターは何故ヒグマを撃つのでしょうか?

池上さんが「我々は“熊撃ち”ではない」と言う様に、商売や趣味、そしてヒグマを撃つ事を生き甲斐にしている人達と、池上さんの様に「有害駆除」のみ行うハンターでは、目的が大きく異なります。

池上さん達の場合、「自治体」「地域の振興局」「警察」の三者が「駆除した方が良い」と判断して初めて、猟友会に依頼が来ます。

この時、特定のハンターが指名される事はありませんが、元々適任者は池上さんを含め、3名しかおらず、支部長である池上さんは自ら担当する事が多いそうです。

自治体毎の「目標頭数」と言うのも存在します。各自治体で目指す、ヒグマの駆除数の事です。

何故そんな物が定められているのかと言うと、ヒグマによる農作物被害は深刻で2019年にはその被害額が北海道だけで2億円以上に及んでいるからです。

「農業は農家さんの一生で、収獲出来る回数が本当に少ないのです。

1年に1回の収穫と考えると、30歳から60代までやったとしても、30数回しか収穫はなく、多大な費用と半年以上の努力の全てが無駄になり、死活問題と言う程度を遥かに超える大問題と言えます。

そんな池上さんは2018年、要請に従ってヒグマを駆除しました。現場には十分な高さの土手がありましたが、それを当局は危険場所の発砲とし、ライフル銃の許可を取消しました。

裁判でその安全性が認められ、ライフル銃の資格を取戻す事が出来ましたが、市街地のヒグマの駆除の在り方を根本的に考えさせられる事件となりました。

2019年以降砂川猟友会では、その理由だけではありませんが、ヒグマ駆除の要請を先頃から辞退を続けています。報酬金目的でヒグマハンターになる人はいません。

国や自治体からの報酬は有りますが、生活の糧に出来る程ではありませんから、誰もが本業を持っています。

ヒグマ駆除その出動は本業停止しての出動となります。

出動すれば若干の手当はありますが、周辺地区に比べそれは高校生のバイト並と余りにも低く、ハンターの特殊技能やヒグマ駆除のリスクが全く考慮されておりません。

住民を守るのが警察の役目ですから、ヒグマ駆除は本来警察の「狙撃部隊」が出動すべきです。

ヒグマ駆除に使えるライフル銃と射撃技術を持っています。

しかし実際のヒグマ戦で正しく機能する事は低率です。

ケンさんスクール事例では体重130㎏の無害と言える大物エゾ鹿に冷静に対処出来たのは100名中僅か2名だけでした。

池上さんが遭遇した最も大きいヒグマは実測体重275kg。射手より遥かに大きな猛獣ヒグマに対し、冷静な射撃が出来る事が条件ですが、対応出来る人は極めて僅かです。

猛獣の目前で日頃の訓練ぶりを発揮出来る人は実は100人に推定1人もいないのです。

ヒグマ駆除のベテランでも捕獲数の多くは箱罠の止め刺しに留まり、実戦ヒグマ撃ちも90%のヒグマは逃げるだけです。

反撃して来るヒグマと対戦した経験を持つハンターは極めて少なく、肝心の時に正しく機能出来る人は甚だ僅かであり、過去にもハンター多数が返り討ちに合っているのが現状です。

そんな池上さんの元には今も自治体から「プロファイリング」依頼が頻繁に舞込みます。

プロファイリングとは、ヒグマの足跡や目撃者等のデータから、ヒグマの移動ルートを探る事です。

約30年ヒグマと向き合い、今も毎朝ヒグマパトロールをし、山を熟知した池上さんだからこそ成せる業です。DNA鑑定等でプロファイリングをする鑑識の専門家とは違い、我々ハンターは現場で「動物と植物の動き」見て判断するんです。

山の変化は毎日見ないとわからない。

早朝に行くのは、ヒグマ達は何時も、夜明けと共に麓へ水を飲みに来るからです。

そんな池上さんをヒグマ達は影から見ているのでしょうか。ある牧場から「ヒグマがよく出て困っている」と言われ池上さんが訪れた所、現場に着くや否や、目の前に突然ヒグマが現れました。

所がヒグマは、池上さんを見るなり物凄い勢いで逃げて行ったそうです。

「ヒグマは怖い人間とそうでない人間を見分けているんです。

猟友会ではヒグマだけでなくエゾ鹿も駆除しており、エゾ鹿の残滓は地中に埋める事になっています。我々が鹿を解体する現場もヒグマは遠くから見ており、解体中に1〜2分その場を離れて戻ったら、忽然と鹿がなくなっていた事もありました、ヒグマが持って行くんです。

また以前埋めた残滓(死がいの事)を掘り起こして食べられている事もありました。

ヒグマが市街地へ来る様になった理由に付いて、池上さんは確信を持っています。「色々な見解がありますが、ヒグマは単にエゾ鹿を追って町に来ているだけだと考えている」そうです。

北海道内で その数を増やし続けているエゾ鹿。天敵だったエゾ狼の絶滅や、ハンターの減少が原因だと言われており、そのせいで増殖し過ぎ、エゾ鹿は山の食糧が不足し、人里に降りてくるのです。

ハンターが駆除したエゾ鹿も、残滓も施設でバイオ処理されます。池上さんは、「本来エゾ鹿残滓は「山に置いてくるべき」だと考えます。

元々ヒグマの主食はエゾ鹿ではありませんが、自らエゾ鹿を捕獲しており、残滓を山に置いてくれば、ヒグマは山の中でエゾ鹿を食べる事が出来、自然の摂理でエゾ鹿は増えず、農作物被害も減り、ヒグマを殺さなくて済む、と思っているそうです。

「ヒグマに出会ったら、とにかく息を殺し、動かない事。万が一気付かれたら、ヒグマの目を見ながら両手を大きく広げ、「俺は人間だ! 来るな!」と大声で威嚇するのが有効」だそうです。

池上さんは今、ハンターとしてヒグマのプロファイリングをする傍ら、池上塾の教え子達はやがて東大や早稲田、一ツ橋大、東北大、等の有名大学を卒業し、彼らが世の中を良くしてくれる事でしょう。

過去には「池上さんの様なハンターになりたい」と訪ねて来る若者もいましたが、池上さんは簡単にOKを出しません。

と言うのも生き物を銃で撃つと言う事は、「反発を受ける」事になるからです。池上さんの元にも抗議の電話が掛かり、酷い時には恐喝まがいの言葉を吐かれる事もあるそうです。

「撃つ事でその人の人生が変わる。家族がいる人に、安易に「行ってくれ」とは頼めません。

池上さんの心の根底にあるのは何時も「半分は自己の為に、半分は人の為に」と言う少林寺拳法の理念です。

自己を確立出来たら、その力を社会や人の為に役立て様、そうした意味が込められていると言います。池上さんは今日も猟友会の支部長として、自身のやるべき事をまっとうしています。

2024年06月02日

ヒグマ捕獲名人。

山本兵吉

山本兵吉 ベルダン1870

ベルダン1870山本 兵吉(やまもと へいきち)、1858~1950年、日本の猟師。

獣害史最悪と言われた三毛別羆事件のヒグマを退治する等、生涯で捕ったヒグマは300頭と言われます。北海道留萌郡鬼鹿村温根の沢(現・小平町鬼鹿田代)の住人で、鬼鹿山など当時の天塩国の山を主な猟場としました。

山本兵吉の愛銃はロシア製ベルダン1870、黒色火薬11㎜口径単発、村田13年式と同程度のライフル銃です。

大川 春義(おおかわ はるよし)、1909∼1985年、猟師(マタギ)、1915年獣害史上惨劇と言われた三毛別羆事件の舞台となった北海道苫前郡苫前村三毛別(後の苫前町三渓)出身。数少ない目撃者の1人。

当時6歳だったが、同事件の犠牲者の仇を討つ為に猟師となり、生涯にヒグマを100頭以上仕留めてヒグマ狩猟の名人と呼ばれると共に、北海道内のヒグマによる獣害防止に貢献した。

赤石正男(あかいし まさお) 1952年生れ、北海道標津町出身、標津町在住。赤石が初めてヒグマを獲ったのは、成人して散弾銃を持てる様になってすぐの事でした。ハンター歴は約50年、現在も確約中、「野性の熊が最も恐れる男」と呼ばれます。ヒグマの生態を知り尽くし、単独猟歴は120頭を超え、ライフル遠射、罠や捕獲檻を使用しての動物捕獲のエキスパートである。

彼の射程距離は300~400mで、「遠射」の命中率は図抜け、この距離でも、クマより的が小さいエゾ鹿の頭を確実に撃ち抜く事も出来、最長記録は810m先のヒグマだそうです。

赤石氏は「いまだに3ヵ月に2回ペースで、90㎞離れた網走の射撃訓練場に通っている様です。

久保俊治(としはる):1947年、北海道小樽市生まれ。日曜ハンターだった父に連れられ、幼い時から山で遊んで育つ。

20歳の時に狩猟免許を取得し、父から譲り受けた村田銃で狩猟を開始する。

1975年にアメリカに渡り、ハンティング学校アーブスクールで学び、その後は現地プロハンティングガイドにもなるも、翌1976年帰国。

知床半島の根元の標津町で牧場を経営しながら、ドッグレスの単独で山に入りヒグマ猟を行っていました。日本で唯一単独猟のヒグマ猟師。

捕獲頭数は70頭以上と言われていますが、本人は公共せず定かではありません。狩猟方法から推定すれば、牧場経営の傍らのヒグマ撃ちですからもっと少ない気もします。

2018年~狩猟を目指す人、自然が大好きな人のライフスタイルがより豊かな物になる事を願ってアーブスクールジャパンを開講しました。

2024.4.10.心不全の為76才で死去されました。

ヒグマに気付かれない様に、山に入る自分が自然の中で異質ではいけないと、餌を探す鹿と同じ速さで歩き、自らを自然に溶け込ませ、自然の一部と化して歩を進め5~10mの至近距離まで忍び寄り初弾で撃ち斃し、獲物を苦しめない、獲った命を無駄にしない事を信条としていました。

全ては1頭の為に狩猟技術の高みを目指すと著書等では書かれ、ケンさんも彼の狩猟に憧れた時期もありました。しかしその後ケンさんも色々を経験し技量が上がりました。

現在の推定ではヒグマの周辺を何時も歩き廻り、ヒグマから見てあの人間は「無害」であると思い込ませ、至近距離まで接近し撃ったと思っています。

困難だった時代のアメリカ留学と、その後の独自の子育て方法がマスコミに注目され、「大草原のみゆきちゃん」一気に有名になりました。

著書「羆撃ち」も売れましたが、ドッグレスハンターのケンさんに言わせると前半の主役は偶然に出会えた「天才犬フチ」の大活躍物語であり、後半は「フチ」を無くしてオロオロする単なる「名犬ロリコン」物語と言えました。

2024年05月25日

「ヒグマエースと言う称号」

戦闘機の機銃は飛行機に固定されており、高度な機動をする相手飛行機に先を読み、高難度の飛行機操縦を瞬時且つ精密に行い、機銃を相手の飛行機に向け、撃墜します。

ここ1番に「肝が座っていなければ」出来る技ではありません。

長年やっていれば1~2機はマグレ撃墜もあり得ますが、5機はマグレではない事の証明となり、それを称えるのがエースと言う称号です。

第2次大戦のアメリカでは数万人の戦闘機パイロットがいましたが、エースは僅か30人余です。

大物猟でも同様の事が言えます。ここ1番に足が地に着いた射撃が出来なければ、勝負に勝てないのは戦闘機と同じです。

一般的に鹿撃ちと言えば、本州鹿巻狩りになりますが、ケンさんは最初の1頭捕獲までに9年間出撃70余日を要しました。最初の10年間ではこの1頭だけでした。

1.ヒグマエース。

その後まもなくしてケンさんは本州鹿猟に開眼、その後の4年間の40日で20頭を捕獲、ここでエゾ鹿猟に転向、2回目の10年間では約100頭を捕獲、続く3回目の10年間では約1000頭を捕獲、「不可能に挑戦」のライフワークを続けて来ました。

3回目の1000頭中には「猛獣のヒグマ6頭」も含まれ、「ヒグマエース」も達成となりました。

ハンターは2024年現在約10万人弱、ヒグマ捕獲総数はシーズンに100頭程度、本州ハンターによる捕獲は極めて僅か、ケンさんは15m出会い頭のヒグマ、450㎏のヒグマにも「臆せずに対処出来た事」を誇りに思います。

6頭中の3頭のヒグマは走っており、「ランニング射撃もマグレで無い事を立証出来」ました。

2.日本大物クラブのエースバッジ。

且つて2002年頃と思われますが、日本大物クラブに会費を払っていた事があります。

エゾ鹿5日猟で10頭を捕獲した記事を狩猟雑誌「狩猟界」に載せた処、この小さな金バッジ2個(ダブルエース)を送って来ました。

時代はケンさんが「禅の心作戦」で本州鹿猟開眼後、本州鹿猟捕獲率を1桁上げた頃の話です。

日本大物クラブは会員数が約150名、多くの会員が5頭捕獲のエースを目指す処か、何時かは1頭目捕獲を目指す状態でした。

ケンさんも1頭目捕獲には随分苦労しましたが、本州鹿猟に「禅の心作戦」で開眼後は4年で本州鹿20頭を捕獲、しかし本州鹿猟に限界を感じ、これを卒業しました。

巷の本州鹿巻狩りでは1日平均0.05頭/日人、1頭捕獲には20日を要します。

当時の鹿猟は12月1日~1月31日までの2カ月、毎週土日を皆勤しても17日、正月休み分をプラスして、やっとシーズンに1頭程度でした。

従って60%出撃と仮定では、エース達成まで8年以上を要し、エースは価値ある称号と言えました。

本州鹿捕獲は非常に大変ですが、北海道のエゾ鹿猟ケンさんスクールでは生徒が1日に5回勝負し2頭を捕獲、エース誕生は3日猟で可能でした。3段角のオス成獣に限っても70%がそれですから、エースまで4日猟で楽勝でした。

ケンさんスクール開講直後でもあり、エゾ鹿猟は桁違いに捕獲出来る事、捕獲内容の素晴らしさを多くの人に伝えたいと思っていました。

ケンさんがやれば70%以上捕獲出来、1日に3~4頭捕獲出来ます。

しかし生徒が来た時に出会いが少ない様ではいけないと思い、かなり控目捕獲するのですが、それでも1日2頭は楽勝なのです。

本州鹿も有能なガイドが付けば、ケンさんスクール並に出会え、そして捕獲が可能な事をU生徒が立証しました。しかしこれをガイドするガイドは今の所は存在せず、本州鹿は巻狩り主体、これは当面変わりなさそうです。

3.ケンさんスクールエゾ鹿エース。

写真D生徒は丹沢通い10年でエースになりましたが、スクールでは5日猟で公表5頭を捕獲、実際はケンさんの代理射撃を行い、オス10頭+メス3頭を捕獲しました。

丹沢10年分を2日間で超え、しかもケンさんがヒグマを捕獲すると言うオマケもあり、そのヒグマの毛皮は彼が保管しています。

この頃はまだスクールの前期時代、すでに数年前の阿寒で巷のガイドの80%以上が全くの詐欺ガイドであった事を経験しましたので、平均値より遥かに上の実力である事は分かっていました。

しかし北海道には、ケンさんより遥かに凄いガイドが必ずいると思っていました。

その様なガイドは存在しない事が判ったのはスクール中期時代以後でした。

ケンさんスクールでは平均捕獲が1日2頭を超え、従って5頭エース達成は上手く行けば初回遠征の2~3日で十分となり、エースは価値の無い物になりました。

上写真右は角長70㎝超える大物です。普段の出会い率は1桁下がりますが、フィーバーの日にはズラズラ出て来ます。現実に2011年ケンさんはフィーバー3度で大物31頭が獲れてしまいました。

フィーバ-1日だけで射撃ミスが少なければ、大物ダブルエース達成、これではエースの価値がありません。

巷では出会う事だけからしても大物勝負は大変な事ですが、ケンさんスクールではフィーバー日でなくてもある程度の大物捕獲があり、平均値は1日に0.5頭でした。それで行けば大物エースまでは実戦10日、シーズン5日出猟で2年で達成出来てしまいました。

4.超大物エゾ鹿のエース。

次のクラスは角長80㎝を超える超大物、これは生息数が超大幅に減少し、射撃距離が遠く、照準時間は短く、「迫力負け」する事なく、ナミビアポイントを速やかに撃ち抜かなくてはなりません。高難度の4乗となります。

スクールに於いても超大物成功者は僅か5名しかおらず、1頭捕獲まで平均22日、シーズン5日の出撃では1頭捕獲まで4.4年を要します。

そのペースで超大物エースまでは22年を要する事になりますが、超大物の獲達成者5名中3名はマグレ捕獲、2頭目の捕獲が続きません。

真の達成者は2名だけでした。ケンさん自身も「迫力負け」に随分泣かされました。

これをイメージトレーニングで乗り越えても、当時Stdの心臓狙いでは未回収に成り易く、狙い目をショルダーのナミビアポイントに変更後、やっと捕獲が可能となりました。

この急所変更により超大物捕獲率は5倍に跳ね上がりました。また生徒に依る超大物捕獲も、ナミビアポイントを指導する様になってからでした。

大物までは生息数も多く、「迫力負け」も自然に5回失敗で克服出来ますが、超大物クラスになりますと、生息数が極端に少なくなり、5回失敗を積み上げるには超大物エース誕生と同程度に大変な事でした。

従って積極的に「迫力負け対策」のイメージトレーニングをする必要があります。超大物は出会う事も、捕獲成功する事も一気に超高難度となります。

因みにケンさんは735日を出撃し、超大物33頭を捕獲しています。

つまり超大物1頭の捕獲に22.3日を要し、それで行けば111日出撃すれば超大物エースが誕生となります。

超大物エース達成までにはシーズン5日の出猟では22.2年を要し、狩猟人生の全てを掛けなくてはならない事になります。ケンさんに取っても狩猟5年中30年までは試行錯誤の繰り返し、超大物戦は高難度でした。

ケンさんスクールに於いて超大物出会いは5%弱、平均的に言えば5日猟をすれば1回の勝負が得られ、70%成功確率なら超大物エースまで36日となり、シーズン5日出撃なら7年を要する事になります。

しかし、後述の様に敵は実戦から多くを学び、その対策であの手この手を運用する様になり、計算通りには行きません。要は普通の射撃だけでは全く手が出させない様になりました。

5.超大物鹿は高難度です。

2017年、U生徒の捕獲した88㎝はその1週間前、K生徒の前にも50mで出ました。

しかしこの怪物は銃を向けると5秒で動く事により、これまで生き延びて来ました。

K生徒は慎重を期し過ぎ5秒で撃てず、1生に1度のチャンスを逃しましたが、U生徒はやや遠い80ⅿチャンスを3秒で撃ち捕獲に成功しました。

怪物クラスは多くがこうした行動を取ります。

ケンさんが捕獲した88㎝怪物は車と並行して走り、突然に車の後方を突っ切ろうとしましたが、ケンさんには通用せず、ランニング射撃に捕えられました。

87㎝怪物は発見時150mをすでに走っていました。しかしこの先の丘のトップで立ち止まり振り返ると予測、そこへ先行し「待ってたホイ射撃」に賭けました。

結果は予定通り、200mで立ち止まって振り返り、「待ってたホイ射撃」で即倒しました。

超大物クラス勝負は通常朝夕の自己アピール会場での出会いでは200m以遠ですが、この距離でも銃を向けると5秒で動く個体が多く、「アバウト早撃ち」が必要です。

何故5秒なのか? それは通常照準が10秒だからです。

その通勤途上の鉢合わせでは先のU生徒の様に「スナップショット」が必要になります。

また出会った時にすでに走っている事も多く、「ランニングショット」や「待ってたホイ射撃」が多くなります。超大物はすでに過去何度も射撃を受けており、その対策を学習済なのです。

超大物はその技で現在まで生き延びて来れたのです。

単なる射撃距離が遠く、照準時間が短い、迫力負けせず、速やかにナミビアポイント射撃、そんな簡単な物ではなく、超大物戦は高度な特殊射撃のオンパレードなのです。

あの大変だった「迫力負け対策」すらが、超大物戦ではほんの入門だったのです。

何れも場合も射撃技術的に簡単ではありません。

そしてそれ以上に超大物エゾ鹿のそれら行動に対し、心の動揺があってはなりません。

エースは更なる新しい逃げ口に対しても、積み上げた技術の応用で対処出来なくてはなりません。

積上げた技術とはどんな大物にも「迫力負け」しない、猛獣ヒグマにも「恐怖負け」せず怯まない、心側の積み上げ技術。更に技術的には鹿が逃げる前に撃てる下記の数々の特殊な技術です。

まずは西部劇の早撃ち並ながら必ず命中する「スナップショット」が必要です。

近くの委託物を素速く利用して撃つ「半委託射撃」、十分な照準時間があれば150m「ワンホール射撃」、精密射撃に裏打ちされた150~200mながら3秒で撃つ「アバウト早撃ち」等々があります。

鹿がすでに走っている事も多く、鹿の習性や地形から立止まり振り返る位置を予測する「待ってたホイ射撃」、動的の古い「虚像」に惑わされない「スイング射撃」、体全体で 追尾する再肩付「スナップスイング射撃」の連射技術等々があります。

これらの技術を駆使し、極めて稀な一瞬のチャンスにも速やか且つ冷静に対処、ここから絶望的困難だった超大物捕獲成功が生まれます。

そしてそれが5回以上繰り返され、マグレで無い事が立証され、これがエースなのです。故に、エースと言う称号には大きな価値があります。

ここ1番に「肝が座っていなければ」出来る技ではありません。

長年やっていれば1~2機はマグレ撃墜もあり得ますが、5機はマグレではない事の証明となり、それを称えるのがエースと言う称号です。

第2次大戦のアメリカでは数万人の戦闘機パイロットがいましたが、エースは僅か30人余です。

大物猟でも同様の事が言えます。ここ1番に足が地に着いた射撃が出来なければ、勝負に勝てないのは戦闘機と同じです。

一般的に鹿撃ちと言えば、本州鹿巻狩りになりますが、ケンさんは最初の1頭捕獲までに9年間出撃70余日を要しました。最初の10年間ではこの1頭だけでした。

1.ヒグマエース。

その後まもなくしてケンさんは本州鹿猟に開眼、その後の4年間の40日で20頭を捕獲、ここでエゾ鹿猟に転向、2回目の10年間では約100頭を捕獲、続く3回目の10年間では約1000頭を捕獲、「不可能に挑戦」のライフワークを続けて来ました。

3回目の1000頭中には「猛獣のヒグマ6頭」も含まれ、「ヒグマエース」も達成となりました。

ハンターは2024年現在約10万人弱、ヒグマ捕獲総数はシーズンに100頭程度、本州ハンターによる捕獲は極めて僅か、ケンさんは15m出会い頭のヒグマ、450㎏のヒグマにも「臆せずに対処出来た事」を誇りに思います。

6頭中の3頭のヒグマは走っており、「ランニング射撃もマグレで無い事を立証出来」ました。

2.日本大物クラブのエースバッジ。

且つて2002年頃と思われますが、日本大物クラブに会費を払っていた事があります。

エゾ鹿5日猟で10頭を捕獲した記事を狩猟雑誌「狩猟界」に載せた処、この小さな金バッジ2個(ダブルエース)を送って来ました。

時代はケンさんが「禅の心作戦」で本州鹿猟開眼後、本州鹿猟捕獲率を1桁上げた頃の話です。

日本大物クラブは会員数が約150名、多くの会員が5頭捕獲のエースを目指す処か、何時かは1頭目捕獲を目指す状態でした。

ケンさんも1頭目捕獲には随分苦労しましたが、本州鹿猟に「禅の心作戦」で開眼後は4年で本州鹿20頭を捕獲、しかし本州鹿猟に限界を感じ、これを卒業しました。

巷の本州鹿巻狩りでは1日平均0.05頭/日人、1頭捕獲には20日を要します。

当時の鹿猟は12月1日~1月31日までの2カ月、毎週土日を皆勤しても17日、正月休み分をプラスして、やっとシーズンに1頭程度でした。

従って60%出撃と仮定では、エース達成まで8年以上を要し、エースは価値ある称号と言えました。

本州鹿捕獲は非常に大変ですが、北海道のエゾ鹿猟ケンさんスクールでは生徒が1日に5回勝負し2頭を捕獲、エース誕生は3日猟で可能でした。3段角のオス成獣に限っても70%がそれですから、エースまで4日猟で楽勝でした。

ケンさんスクール開講直後でもあり、エゾ鹿猟は桁違いに捕獲出来る事、捕獲内容の素晴らしさを多くの人に伝えたいと思っていました。

ケンさんがやれば70%以上捕獲出来、1日に3~4頭捕獲出来ます。

しかし生徒が来た時に出会いが少ない様ではいけないと思い、かなり控目捕獲するのですが、それでも1日2頭は楽勝なのです。

本州鹿も有能なガイドが付けば、ケンさんスクール並に出会え、そして捕獲が可能な事をU生徒が立証しました。しかしこれをガイドするガイドは今の所は存在せず、本州鹿は巻狩り主体、これは当面変わりなさそうです。

3.ケンさんスクールエゾ鹿エース。

写真D生徒は丹沢通い10年でエースになりましたが、スクールでは5日猟で公表5頭を捕獲、実際はケンさんの代理射撃を行い、オス10頭+メス3頭を捕獲しました。

丹沢10年分を2日間で超え、しかもケンさんがヒグマを捕獲すると言うオマケもあり、そのヒグマの毛皮は彼が保管しています。

この頃はまだスクールの前期時代、すでに数年前の阿寒で巷のガイドの80%以上が全くの詐欺ガイドであった事を経験しましたので、平均値より遥かに上の実力である事は分かっていました。

しかし北海道には、ケンさんより遥かに凄いガイドが必ずいると思っていました。

その様なガイドは存在しない事が判ったのはスクール中期時代以後でした。

ケンさんスクールでは平均捕獲が1日2頭を超え、従って5頭エース達成は上手く行けば初回遠征の2~3日で十分となり、エースは価値の無い物になりました。

上写真右は角長70㎝超える大物です。普段の出会い率は1桁下がりますが、フィーバーの日にはズラズラ出て来ます。現実に2011年ケンさんはフィーバー3度で大物31頭が獲れてしまいました。

フィーバ-1日だけで射撃ミスが少なければ、大物ダブルエース達成、これではエースの価値がありません。

巷では出会う事だけからしても大物勝負は大変な事ですが、ケンさんスクールではフィーバー日でなくてもある程度の大物捕獲があり、平均値は1日に0.5頭でした。それで行けば大物エースまでは実戦10日、シーズン5日出猟で2年で達成出来てしまいました。

4.超大物エゾ鹿のエース。

次のクラスは角長80㎝を超える超大物、これは生息数が超大幅に減少し、射撃距離が遠く、照準時間は短く、「迫力負け」する事なく、ナミビアポイントを速やかに撃ち抜かなくてはなりません。高難度の4乗となります。

スクールに於いても超大物成功者は僅か5名しかおらず、1頭捕獲まで平均22日、シーズン5日の出撃では1頭捕獲まで4.4年を要します。

そのペースで超大物エースまでは22年を要する事になりますが、超大物の獲達成者5名中3名はマグレ捕獲、2頭目の捕獲が続きません。

真の達成者は2名だけでした。ケンさん自身も「迫力負け」に随分泣かされました。

これをイメージトレーニングで乗り越えても、当時Stdの心臓狙いでは未回収に成り易く、狙い目をショルダーのナミビアポイントに変更後、やっと捕獲が可能となりました。

この急所変更により超大物捕獲率は5倍に跳ね上がりました。また生徒に依る超大物捕獲も、ナミビアポイントを指導する様になってからでした。

大物までは生息数も多く、「迫力負け」も自然に5回失敗で克服出来ますが、超大物クラスになりますと、生息数が極端に少なくなり、5回失敗を積み上げるには超大物エース誕生と同程度に大変な事でした。

従って積極的に「迫力負け対策」のイメージトレーニングをする必要があります。超大物は出会う事も、捕獲成功する事も一気に超高難度となります。

因みにケンさんは735日を出撃し、超大物33頭を捕獲しています。

つまり超大物1頭の捕獲に22.3日を要し、それで行けば111日出撃すれば超大物エースが誕生となります。

超大物エース達成までにはシーズン5日の出猟では22.2年を要し、狩猟人生の全てを掛けなくてはならない事になります。ケンさんに取っても狩猟5年中30年までは試行錯誤の繰り返し、超大物戦は高難度でした。

ケンさんスクールに於いて超大物出会いは5%弱、平均的に言えば5日猟をすれば1回の勝負が得られ、70%成功確率なら超大物エースまで36日となり、シーズン5日出撃なら7年を要する事になります。

しかし、後述の様に敵は実戦から多くを学び、その対策であの手この手を運用する様になり、計算通りには行きません。要は普通の射撃だけでは全く手が出させない様になりました。

5.超大物鹿は高難度です。

2017年、U生徒の捕獲した88㎝はその1週間前、K生徒の前にも50mで出ました。

しかしこの怪物は銃を向けると5秒で動く事により、これまで生き延びて来ました。

K生徒は慎重を期し過ぎ5秒で撃てず、1生に1度のチャンスを逃しましたが、U生徒はやや遠い80ⅿチャンスを3秒で撃ち捕獲に成功しました。

怪物クラスは多くがこうした行動を取ります。

ケンさんが捕獲した88㎝怪物は車と並行して走り、突然に車の後方を突っ切ろうとしましたが、ケンさんには通用せず、ランニング射撃に捕えられました。

87㎝怪物は発見時150mをすでに走っていました。しかしこの先の丘のトップで立ち止まり振り返ると予測、そこへ先行し「待ってたホイ射撃」に賭けました。

結果は予定通り、200mで立ち止まって振り返り、「待ってたホイ射撃」で即倒しました。

超大物クラス勝負は通常朝夕の自己アピール会場での出会いでは200m以遠ですが、この距離でも銃を向けると5秒で動く個体が多く、「アバウト早撃ち」が必要です。

何故5秒なのか? それは通常照準が10秒だからです。

その通勤途上の鉢合わせでは先のU生徒の様に「スナップショット」が必要になります。

また出会った時にすでに走っている事も多く、「ランニングショット」や「待ってたホイ射撃」が多くなります。超大物はすでに過去何度も射撃を受けており、その対策を学習済なのです。

超大物はその技で現在まで生き延びて来れたのです。

単なる射撃距離が遠く、照準時間が短い、迫力負けせず、速やかにナミビアポイント射撃、そんな簡単な物ではなく、超大物戦は高度な特殊射撃のオンパレードなのです。

あの大変だった「迫力負け対策」すらが、超大物戦ではほんの入門だったのです。

何れも場合も射撃技術的に簡単ではありません。

そしてそれ以上に超大物エゾ鹿のそれら行動に対し、心の動揺があってはなりません。

エースは更なる新しい逃げ口に対しても、積み上げた技術の応用で対処出来なくてはなりません。

積上げた技術とはどんな大物にも「迫力負け」しない、猛獣ヒグマにも「恐怖負け」せず怯まない、心側の積み上げ技術。更に技術的には鹿が逃げる前に撃てる下記の数々の特殊な技術です。

まずは西部劇の早撃ち並ながら必ず命中する「スナップショット」が必要です。

近くの委託物を素速く利用して撃つ「半委託射撃」、十分な照準時間があれば150m「ワンホール射撃」、精密射撃に裏打ちされた150~200mながら3秒で撃つ「アバウト早撃ち」等々があります。

鹿がすでに走っている事も多く、鹿の習性や地形から立止まり振り返る位置を予測する「待ってたホイ射撃」、動的の古い「虚像」に惑わされない「スイング射撃」、体全体で 追尾する再肩付「スナップスイング射撃」の連射技術等々があります。

これらの技術を駆使し、極めて稀な一瞬のチャンスにも速やか且つ冷静に対処、ここから絶望的困難だった超大物捕獲成功が生まれます。

そしてそれが5回以上繰り返され、マグレで無い事が立証され、これがエースなのです。故に、エースと言う称号には大きな価値があります。

2024年05月23日

久保俊治氏 死去。

久保俊治(としはる):1947年北海道小樽市生まれ。2024.4.10.心不全の為76才で死去されたそうです。

日曜ハンターだった父に連れられ、幼い時から山で遊んで育ち、20歳の時に狩猟免許を取得、父から譲り受けた村田銃で狩猟を開始しました。

1975年にアメリカに渡り、ハンティング学校アーブスクールで学び、その後現地プロ(アシスタント)ハンティングガイドになり、1976年帰国、標津町で牧場を経営しながら、単独で山に入りハンティングを行なっていました。

ヒグマに悟られない様に自然の一部と化して歩を進め、5~10mの至近距離まで忍び寄り初弾で撃ち斃す事を信条としていたハンターでした。

1.どの様にして五感能力が桁違いのヒグマに10mまで接近するのか?

永い間ケンさんにもその手法は分かりませんでした。

分からなかったからこそ、それを凄いと思い、また尊敬していました。

久保氏はプロハンターを目指し、若くして名犬フチと出会いました。フチは稀に見る天才犬と言えました。しかし以後は猟犬に頼り切った普通のダメハンターになってしまいました。

彼の著書「羆撃ち」は確かの素晴らしい物がありましたが、それは彼が主役ではなく、「名犬フチ」の物語でした。

しかし猟犬の寿命は短く、著書の後半は「愛犬ロリコン物語」でした。彼はヒグマ猟その物が分かっていた訳でもなく、猟犬の育て方が分かっていた訳でもありませんでした。

2代目以降の名犬を育て「名人芸」を持続させたなら、彼は名人と言えました。

フチの2代目誕生を試みましたが、全く上手く行かずそこで早々と完全に諦めてしまいました。

「フチは名犬」でしたが、「久保氏は名人では無かった」のです。

彼の愛銃は「サコ―フィンベア338ウインチェスターマグナム)でした。

このサコ―を入手した時期の久保氏は狩猟方法がまだ定まっていなかったと思われます。

彼の信条である10m射撃ではスコープ後付銃はスコープと眼の位置が定まらず、大幅不利になりました。スコープ専用銃ならスナップショットで急所を捉える事は可能ですが、そのスコープ専用銃は20年後の1990年頃にデビューしました。

ライフル銃は本来100m以遠を高精度で撃つ銃であり、彼もその目的でスコープ銃を選択したと思われます。ストックと銃の機関部や銃身のベディングと言う絶妙な取付け調整や、引金切れ味追及の為のシアチューニングをしていました。

これらは高精度射撃を目的でなければ、殆ど無意味と言える行為でした。

そもそも10mでヒグマを確実に仕留めるのであれば、スコープ付ライフル銃がベストではありません。

ヒグマ猟も意識し、それで338ウインマグと言う口径を選んだ様ですが、ライフルの鉛弾頭は近距離射撃やブッシュ越射撃が不得意と言うより、鉛弾頭には重大な欠陥がありました。

近距離射撃・僅かなブッシュ越・骨ヒットで鉛が飛散してしまい、以後威力を失う大欠陥がありました。鉛弾の欠陥を少なくするには下記の様に2つの方法がありました。

1つ目はA型セパレータ付の弾頭で先端部は全飛散しても後半部がそのまま残る弾頭であり、2つ目は重量弾頭で弾速を落とし、更にラウンドノーズで飛散率を低減させる方法です。

彼は近距離時の鉛弾の重大な欠陥には全く触れていませんから、それを知らなかったと思われます。10mのヒグマ対戦には無垢のブレネッキスラグ弾がベストであると思います。

弾速からこの弾頭は鉛の飛散が余り起こらず、確実にヒグマを倒してくれます。また薄いブッシュであれば通過可能です。また近距離ヒグマ勝負を行う場合は、咄嗟の場合に銃を速やかに構える能力が不可欠になる筈ですが、彼の銃はスコープ後付け銃であり、眼の位置がスコープに合わず、これには不向きでした。

これが1990年頃から普及したスコープ専用銃や、また2000年頃から法律で決められた銅弾頭であれば、話が全く変わります。

スコープ専用銃はケンさん考案の新しい銃で指向するスナップ射撃が可能となり、肩に着ける前に命中する発砲が可能となり、スナップショットは得意項目になりました。

また銅弾頭は鉛の飛散が全く怒らず、これを利用して積極的に「骨の急所を撃つ事が可能」となりました。

久保氏は猟犬を使った猟を諦め、ドッグレスで山を歩き廻る様になり、やがて至近距離からヒグマ 勝負を挑む様になりました。

銃の世界も1980年頃になりますと、スコープ専用銃が出始めていました。

銃のパフォーマンスを上げ様と日々の工夫があれば、新しい猟具や技術に興味が行く筈ですが、彼はそうなりませんでした。そう言う方面に関心が薄いのが猟犬を使うハンターの特徴と言えました。

彼より3歳若いケンさんはドッグレス猟であり、1985年頃にはショットガンもライフルも独自のスナップ ショットを完成し、スコープ専用銃「ルガー77ボルトライフル」もデビュー後の程なくして購入しました。

鹿猟犬を頼った猟をする久保氏は猟具に関心が薄く、狩猟の道具も1975年頃から、銃もナイフも全く進化せず、若い頃のスコープ後付銃のサコ―フィンベアをそのままの形でずっと使い続けました。

ナイフで申すなら炭素鋼のナイフから進化せずでした。ケンさんのナイフは炭素鋼→ステンレス鋼→ダマスカス鋼と進化し、画期的と言える程に進化しました。

炭素鋼では鹿1頭目の後半から切れ味が大幅低下しました。

ステンレス鋼になりますと、メス2頭目までは良いのですが、3頭目で切れ味が低下しました。

それがダマスカス鋼になりますと、メス20頭を研がずに解体出来ました。

久保氏が掴んだヒグマとの接触方法の極意は、多分結果オーライの形で得られたのではないかと思います。それは何時もヒグマのいる地域を歩き、ヒグマに無害の人間であると思わせたのです。

本州に住み、シーズン数十日のみの狩猟をしていたケンさんには真似の出来ない手法ですが、地元に住んでいて、特定エリア内の年間数頭以下のヒグマを捕獲するのであれば、可能な方法と言えました。50年狩猟をしていて新たに分かった事の追加です。

その延長で考えますと、ケンさんもヒグマ捕獲を目的に行動開始し、5年目の2006年に1頭目を捕獲、翌年に2頭目と3頭目を捕獲しました。そして箱罠に依るヒグマ駆除が始まりました。

それまで箱罠駆除は行われていなかったので、多くのヒグマがパタパタ掛かりまして、過半のヒグマが捕獲され、ケンさん猟場のヒグマ生息数は半分以下となりました。

そして7年目の2014年、ヒグマの生息数も回復し、4頭目と5頭目のヒグマを捕獲、エースとなりました。そして2015年6頭目のヒグマを捕獲しました。

これもヒグマ側からすれば、ケンさんの車を猟場でよく見掛ける様になり、逃げなくなったのではないかと思える部分もありました。唯ケンさんの場合は50m先を走るヒグマが多かったと言う違いはあります。

久保氏はテレビ取材時に、50mでノーマークのエゾ鹿を立ち木に半委託射撃で撃ちました。

流石に半矢で逃げ出す事は無かったのですが、驚いた事に即死ではない射撃でした。

獲物を苦しめない彼の信条からすれば、また5~10mでヒグマを確実に即死させている事からすれば、信じられない下手糞な射撃でした。

その時代ではアメリカ帰りが珍しかった事、更に独自の子育て「大草原のみゆきちゃん」の取材を通し、マスコミに有名になり、「羆撃ち}も売れました。

ヒグマ70頭を捕獲したと言う説もありますが、彼自身は捕獲数を公表しておらず、牧場経営の傍らのヒグマ撃ちではそこまで行っていないと思われます。

ケンさんが若い頃には仙人の様な凄い人だと尊敬していましたが、唯の猟犬ロリコンダメハンターでした。

2.小山氏の銃のバランス。

別の話ですが、長い間ケンさんは小山氏が北海道でNO.1のガイドであると思って尊敬して来ました。それはケンさんが1頭も捕獲出来なかった90㎝以上を相当数捕獲していたからです。

その小山氏が昨今は動画を多数投稿される様になり、それで気が付いた点があります。300m遠射が多いとは言え殆どが即倒していないのです。どうしてなのかを考えてみました。

因みにケンさんの300mは殆どが即倒の即死です。

写真は小山氏の愛銃:レミントン700、カスタムバレル、口径レミントン7㎜マグナム、スコープ4~16倍ビデオ機能付、重装備です。

ハンティング動画撮影に拘りを持っておられ、ネットにも多数投稿されています。

射撃精度にもかなり拘っておられる様で、モア精度のハンドロードで7㎜レミントンマグをカスタムバレルから撃っておられ、300mなら過半が即倒だと思うのですが、即倒していないのです。

狙撃が心臓狙いもあってか、小山氏の投稿動画でも即倒が殆どありません。ケンさんが見た投稿動画10本余で、即倒は1回だけで、何時も半矢捜索で数十~数百mで死んでいました。

未回収動画を公開する事は無いと思われ、即倒率は更に低いと思われます。

そして角サイズに拘りを持っておられ、300m前後のビッグトロフィー級狙いの遠射が主体です。

小山氏とケンさんと何が違うかと言えば、口径と急所とスコープです。

ケンさんの愛銃はサコー75改バーミンターの308、スコープは安物の軽量型、使用弾は激安弾の140gr弾銅頭挿げ替え弾でした。

急所をナミビアポイントに変更してからのケンさんは、300m遠射を含む殆どを即倒に出来る様になりました。正しく急所ヒットすれば弾のパワーに関係なく、即倒します。

ケンさんのスコープに比べ小山氏のスコープシステムは重量が数倍あると思われます。全依託で手に持たないで撃つと銃が振動し、ケンさんの銃でも反動で跳ね多少弾着が上にズレます。

銃にはバランスがあり、これは静的でも動的でも大切な事だと思っています。

また後述説明の様に、スコープベースの取付け強度も心配です。

動画の安定性にも問題があり、小山氏の動画はこのスコープを通した物やヘッドカメラは良いのですが、歩いている時の映像は水平が定まっておらず、見ていると乗り物酔い症状になってしまいます。

また発射の反動で映像が消えてしまい、被弾の瞬間が写っていないのも非常に残念です。

海外の良い動画はスコープからの映像もありますが、歩いている時はジャイロ付ハンディーカメラ、捕獲時の映像は三脚に固定された別のカメラの撮影がメインです。

近年はカメラの性能が上がり、スロー再生ではライフル弾の飛行によって出来た、空間の歪が写っている事もある程になりました。

もう少し解像度とスロー再生能力が上がれば、ケンさんのスロー再生特殊能力で見えたヒットした部分の毛が立ち、それが水面の波の様に周りに向かって広がって行く過程が写ると思います。

あれは実際に見えた映像ですから、絶対に事実だと思っています。第2波や第3波が発生し、それが広がって直径30㎝で消えて行く、詳細な様子を確認したい物です。

小山氏のスコープを通した映像では、その瞬間が反動で消えてしまっており、見えません。

命中精度に関するケンさんの仮説ですが、このスコープ部分が重過ぎると全体の振動条件が大きく変わり、弾着が乱れると思います。

そのせいかどうかは分りませんが、小山氏の動画の射撃は殆ど即倒していません。狙う急所を即倒率の高いナミビアポイントに換えるべきだと思います。

肉を求めるミートハンターではなくビッグトロフィーを求めるハンターですから、前足軸線上の背骨を撃って背ロースが少しダメージを受けても関係なく、ナミビアポイントを撃つべきだと思います。

即倒は一種の芸術ですから、それが上手く獲れれば動画の価値も上がると思われます。

ケンさんもナミビアポイント実用化前は超大物多数を未回収にしてしましたが、ナミビアポイントを実用化後は殆どを即倒出来、捕獲率が5倍に急増しました。

ナミビアポイントは他の急所に比べ即倒エリアが広く、周辺ヒットでも即倒してくれます。

ケンさん自身もこのナミビアポイントで前記の様な大きな成果を上げましたが、ケンさんスクールでも急所をナミビアポイントに変更してから、生徒による超大物捕獲が可能になりました。

銃に色々を架装する事は銃の精度やスナップショットやスイング特製に変化を生じ、捕獲率の低下を招くと思っており、ケンさんはその方向になる架装をする気はありません。

レミントンとサコー

レミントンとサコー

更にレミントンを始めとする世界中の多くの銃はスコープマウントベースが3㎜級ネジ2本で取付けられています。ケンさんも設計者の端クレですが、アレでは十分である筈が無いと思っています。

ミロクとルガー

ミロクとルガー

サコーはレシーバーの作り付けマウントで、しかも緩みが来ない様に前が広いテーパとなっています。

ミロクでは中ネジ4本に強化されており、ルガーも絶対に緩まない様に嵌め込み式になっています。

従来版小ネジタイプの緩む率は不明ですが緩む可能性がある様です。それに対する対策が各メーカーで行われ、それが増えているのです。ケンさんは小ネジ部分タイプが緩んだ例は3件見ました。

レミントン、ウインチェスター、サベージサボットで各1件で、共に標準クラスのスコープでした。

標準負荷でも緩む可能性があるのに、その負荷を数倍にしたら緩まない筈がないと言う事になります。

小山氏が未だにマグナムに拘っている点も気になります。

彼の愛用は7㎜レミントンマグの様ですが、マグナム弾は即倒効果も遠射効果もゼロであり、アフリカの大型動物でもエゾ鹿仕様308のバーンズ140gr銅弾を遥々持参して試しましたが、500㎏クラスの大型動物でも十分と言えました。

3.銃はバーミンター、口径は308。

散弾銃では「ショットガン効果」と言うのがあり、「1粒のパワーには概ね無関係な3粒被弾で撃墜」出来ました。無関係とは言え皮下に達しなければ無効弾になります。

同様にライフルの場合も似た様な部分があり、「急所に正しくヒットすれば、パワーには概ね無関係に即倒」しました。勿論エゾ鹿でも概ね100%即倒ですから、パワーは十分と言えマグナムは不要です。

この場合も当然ですが、数十㎝深さの急所まで届く必要があります。

心臓ポイントは動脈出口付近の狭い範囲にヒットしない限り即倒しません。

ナミビアポイントは銅弾でしか適用出来ませんが、即倒エリアが広く、実用性は抜群です。

即倒に必要な最低必要パワーの幅は相当広く、十分獲れているのであれば、口径の選択をとやかく言うつもりはありませんが、精度的には7㎜マグより308の方が優れています。

7㎜レミントンマグでベンチレスト射撃大会にチャンレンジする人は皆無ですが、100mハンタークラスと300mハンタークラスに308はしばしば入賞しています。

ケンさん自身も300mは全依託射撃であれば、概ね殆どを即倒可能です。

ナミビアでは450㎏クドウを380mにて308銅弾の初弾で即倒させる事が出来ました。

弾速が速い事でマグナムは落差補正的にはやや有利で、同じ落差で308の300mが350mまで延長出来る事は事実です。

しかし遠射は基本的に弾道の安定性が決め手となり、高速弾の遠射が有利になる事も殆ど無いのです。ケンさん自身初弾命中ではありませんが、ボス決定戦の超大物を540mから2発連続で2頭とも即倒させられました。308の弾道の安定性はかなり良好と言えました。

アメリカの長距離スナイパーの300ウインマグも220grの重量弾頭を使用しており、50BMG弾(12.7×99㎜ NATO)でも650gr重量弾頭を使い、1㎞以遠の遠射で使っています。

軽量高速弾より重量弾頭の方が遠距離射撃時の弾道性能は良い様です。

また308同士でも高速な150gr弾よりも、180gr重量弾の方が300m以遠では弾速も精度も上廻ります。

またバーミンターモデルの方が射撃は安定しており、レミントン700やルガー77のハンターモデル時は弾のメーカーを変えると弾着が変わりました。

しかしサコーバーミンターは海外にも持ち出し、現地製の弾を何時も使用していますが、何処の弾も弾着は変わらず、スコープ調整は12年間1度もしていません。

願わくばですが、ケンさんの助言が届き、小山氏の射撃は何時も「即倒」となり、その瞬間が上手くビデオに記録される事を願っています。

また角長1m怪物級エゾ鹿と500㎏のヒグマが獲れるとイイなと思っています。

4.牛の様な巨大鹿&珍鹿。

余談ですが、2002年に滝上でムース級の怪物鹿に会いました。距離は800m、サイズは牛クラス、角はそれ程ではありませんが、太い2段角で角の開きが水平に近い真っ黒な個体でした。

化石の世界の大角鹿かユーラシアンムースの末裔だったかも知れません。

写真はヘラ角にならないユーラシアンムースの若鹿です。

当時は望遠カメラを持っておらず、ライフルスコープの観察で角の生えている方向はこんな感じでしたが、もっと遥かに凄い老練な個体でした。

残念ながら翌年にはいなくなりました。1998年根室別当賀地区の太平洋側でも、概ね同等の牛の様に見えるムースの様なデカい鹿を見ました。この鹿も翌年以降は寿命なのか見掛けなくなりました。

金色の鬣のキリンの様な頭の鹿を見たのは、苫小牧石油タンク基地の近く、2012年の事でした。あれから10数年が過ぎ、寿命を迎えた頃かもです。

次は2010の根室だったと思いますが、朝1番オスばかり6頭の群を300mで出会いました。

群れの1頭はかなりの大物、残りは中型に見えました。

そこで1番大きなのを撃とうとスコープに捉えましたが、片角でした。

それで隣の中型に見えるのを撃ち即倒、回収してビックリ81㎝130㎏でした。

ならばあの片角は軽く95㎝超、200㎏越だった?

片角でも撃つべきだったと思いましたが、時すでに遅しでした。

翌年その近くで、体格が群を抜いた直線計測88㎝を捕獲したと、風の便りに聞きました。直線88㎝は実角長105㎝前後となります。

紋別スクール2007年の事でした。

100%即倒急所であるナミビアポイントを2006年に開拓、生徒にも指導しました。

そして85㎝は絶対と言う大物に出会い、150m強からD生徒に撃たせましたが、ナミビアポイントの指導をコロリと忘れ心臓を撃って未回収、数日間周辺を探しましたが、見付けられずに終わりました。

D生徒はその前年も運に恵まれず(迫力負けで足が地に着かず)、90㎝近いのを未回収にしています。その数年前にもボス決定戦の4頭を全て心臓撃ちで未回収、実はそれがナミビアポイント開拓に発展しました。

彼のベスト記録は角先欠がなければ81㎝で超大物達成でしたが、欠けていた為79㎝に留まりました。D生徒は公式記録に依れば25日参加で50頭捕獲とスクールで第2位の記録ですが、残念ながら超大物は捕獲出来ずでした。

日曜ハンターだった父に連れられ、幼い時から山で遊んで育ち、20歳の時に狩猟免許を取得、父から譲り受けた村田銃で狩猟を開始しました。

1975年にアメリカに渡り、ハンティング学校アーブスクールで学び、その後現地プロ(アシスタント)ハンティングガイドになり、1976年帰国、標津町で牧場を経営しながら、単独で山に入りハンティングを行なっていました。

ヒグマに悟られない様に自然の一部と化して歩を進め、5~10mの至近距離まで忍び寄り初弾で撃ち斃す事を信条としていたハンターでした。

1.どの様にして五感能力が桁違いのヒグマに10mまで接近するのか?

永い間ケンさんにもその手法は分かりませんでした。

分からなかったからこそ、それを凄いと思い、また尊敬していました。

久保氏はプロハンターを目指し、若くして名犬フチと出会いました。フチは稀に見る天才犬と言えました。しかし以後は猟犬に頼り切った普通のダメハンターになってしまいました。

彼の著書「羆撃ち」は確かの素晴らしい物がありましたが、それは彼が主役ではなく、「名犬フチ」の物語でした。

しかし猟犬の寿命は短く、著書の後半は「愛犬ロリコン物語」でした。彼はヒグマ猟その物が分かっていた訳でもなく、猟犬の育て方が分かっていた訳でもありませんでした。

2代目以降の名犬を育て「名人芸」を持続させたなら、彼は名人と言えました。

フチの2代目誕生を試みましたが、全く上手く行かずそこで早々と完全に諦めてしまいました。

「フチは名犬」でしたが、「久保氏は名人では無かった」のです。

彼の愛銃は「サコ―フィンベア338ウインチェスターマグナム)でした。

このサコ―を入手した時期の久保氏は狩猟方法がまだ定まっていなかったと思われます。

彼の信条である10m射撃ではスコープ後付銃はスコープと眼の位置が定まらず、大幅不利になりました。スコープ専用銃ならスナップショットで急所を捉える事は可能ですが、そのスコープ専用銃は20年後の1990年頃にデビューしました。

ライフル銃は本来100m以遠を高精度で撃つ銃であり、彼もその目的でスコープ銃を選択したと思われます。ストックと銃の機関部や銃身のベディングと言う絶妙な取付け調整や、引金切れ味追及の為のシアチューニングをしていました。

これらは高精度射撃を目的でなければ、殆ど無意味と言える行為でした。

そもそも10mでヒグマを確実に仕留めるのであれば、スコープ付ライフル銃がベストではありません。

ヒグマ猟も意識し、それで338ウインマグと言う口径を選んだ様ですが、ライフルの鉛弾頭は近距離射撃やブッシュ越射撃が不得意と言うより、鉛弾頭には重大な欠陥がありました。

近距離射撃・僅かなブッシュ越・骨ヒットで鉛が飛散してしまい、以後威力を失う大欠陥がありました。鉛弾の欠陥を少なくするには下記の様に2つの方法がありました。

1つ目はA型セパレータ付の弾頭で先端部は全飛散しても後半部がそのまま残る弾頭であり、2つ目は重量弾頭で弾速を落とし、更にラウンドノーズで飛散率を低減させる方法です。

彼は近距離時の鉛弾の重大な欠陥には全く触れていませんから、それを知らなかったと思われます。10mのヒグマ対戦には無垢のブレネッキスラグ弾がベストであると思います。

弾速からこの弾頭は鉛の飛散が余り起こらず、確実にヒグマを倒してくれます。また薄いブッシュであれば通過可能です。また近距離ヒグマ勝負を行う場合は、咄嗟の場合に銃を速やかに構える能力が不可欠になる筈ですが、彼の銃はスコープ後付け銃であり、眼の位置がスコープに合わず、これには不向きでした。

これが1990年頃から普及したスコープ専用銃や、また2000年頃から法律で決められた銅弾頭であれば、話が全く変わります。

スコープ専用銃はケンさん考案の新しい銃で指向するスナップ射撃が可能となり、肩に着ける前に命中する発砲が可能となり、スナップショットは得意項目になりました。

また銅弾頭は鉛の飛散が全く怒らず、これを利用して積極的に「骨の急所を撃つ事が可能」となりました。

久保氏は猟犬を使った猟を諦め、ドッグレスで山を歩き廻る様になり、やがて至近距離からヒグマ 勝負を挑む様になりました。

銃の世界も1980年頃になりますと、スコープ専用銃が出始めていました。

銃のパフォーマンスを上げ様と日々の工夫があれば、新しい猟具や技術に興味が行く筈ですが、彼はそうなりませんでした。そう言う方面に関心が薄いのが猟犬を使うハンターの特徴と言えました。

彼より3歳若いケンさんはドッグレス猟であり、1985年頃にはショットガンもライフルも独自のスナップ ショットを完成し、スコープ専用銃「ルガー77ボルトライフル」もデビュー後の程なくして購入しました。

鹿猟犬を頼った猟をする久保氏は猟具に関心が薄く、狩猟の道具も1975年頃から、銃もナイフも全く進化せず、若い頃のスコープ後付銃のサコ―フィンベアをそのままの形でずっと使い続けました。

ナイフで申すなら炭素鋼のナイフから進化せずでした。ケンさんのナイフは炭素鋼→ステンレス鋼→ダマスカス鋼と進化し、画期的と言える程に進化しました。

炭素鋼では鹿1頭目の後半から切れ味が大幅低下しました。

ステンレス鋼になりますと、メス2頭目までは良いのですが、3頭目で切れ味が低下しました。

それがダマスカス鋼になりますと、メス20頭を研がずに解体出来ました。

久保氏が掴んだヒグマとの接触方法の極意は、多分結果オーライの形で得られたのではないかと思います。それは何時もヒグマのいる地域を歩き、ヒグマに無害の人間であると思わせたのです。

本州に住み、シーズン数十日のみの狩猟をしていたケンさんには真似の出来ない手法ですが、地元に住んでいて、特定エリア内の年間数頭以下のヒグマを捕獲するのであれば、可能な方法と言えました。50年狩猟をしていて新たに分かった事の追加です。

その延長で考えますと、ケンさんもヒグマ捕獲を目的に行動開始し、5年目の2006年に1頭目を捕獲、翌年に2頭目と3頭目を捕獲しました。そして箱罠に依るヒグマ駆除が始まりました。

それまで箱罠駆除は行われていなかったので、多くのヒグマがパタパタ掛かりまして、過半のヒグマが捕獲され、ケンさん猟場のヒグマ生息数は半分以下となりました。

そして7年目の2014年、ヒグマの生息数も回復し、4頭目と5頭目のヒグマを捕獲、エースとなりました。そして2015年6頭目のヒグマを捕獲しました。

これもヒグマ側からすれば、ケンさんの車を猟場でよく見掛ける様になり、逃げなくなったのではないかと思える部分もありました。唯ケンさんの場合は50m先を走るヒグマが多かったと言う違いはあります。

久保氏はテレビ取材時に、50mでノーマークのエゾ鹿を立ち木に半委託射撃で撃ちました。

流石に半矢で逃げ出す事は無かったのですが、驚いた事に即死ではない射撃でした。

獲物を苦しめない彼の信条からすれば、また5~10mでヒグマを確実に即死させている事からすれば、信じられない下手糞な射撃でした。

その時代ではアメリカ帰りが珍しかった事、更に独自の子育て「大草原のみゆきちゃん」の取材を通し、マスコミに有名になり、「羆撃ち}も売れました。

ヒグマ70頭を捕獲したと言う説もありますが、彼自身は捕獲数を公表しておらず、牧場経営の傍らのヒグマ撃ちではそこまで行っていないと思われます。

ケンさんが若い頃には仙人の様な凄い人だと尊敬していましたが、唯の猟犬ロリコンダメハンターでした。

2.小山氏の銃のバランス。

別の話ですが、長い間ケンさんは小山氏が北海道でNO.1のガイドであると思って尊敬して来ました。それはケンさんが1頭も捕獲出来なかった90㎝以上を相当数捕獲していたからです。

その小山氏が昨今は動画を多数投稿される様になり、それで気が付いた点があります。300m遠射が多いとは言え殆どが即倒していないのです。どうしてなのかを考えてみました。

因みにケンさんの300mは殆どが即倒の即死です。

写真は小山氏の愛銃:レミントン700、カスタムバレル、口径レミントン7㎜マグナム、スコープ4~16倍ビデオ機能付、重装備です。

ハンティング動画撮影に拘りを持っておられ、ネットにも多数投稿されています。

射撃精度にもかなり拘っておられる様で、モア精度のハンドロードで7㎜レミントンマグをカスタムバレルから撃っておられ、300mなら過半が即倒だと思うのですが、即倒していないのです。

狙撃が心臓狙いもあってか、小山氏の投稿動画でも即倒が殆どありません。ケンさんが見た投稿動画10本余で、即倒は1回だけで、何時も半矢捜索で数十~数百mで死んでいました。

未回収動画を公開する事は無いと思われ、即倒率は更に低いと思われます。

そして角サイズに拘りを持っておられ、300m前後のビッグトロフィー級狙いの遠射が主体です。

小山氏とケンさんと何が違うかと言えば、口径と急所とスコープです。

ケンさんの愛銃はサコー75改バーミンターの308、スコープは安物の軽量型、使用弾は激安弾の140gr弾銅頭挿げ替え弾でした。

急所をナミビアポイントに変更してからのケンさんは、300m遠射を含む殆どを即倒に出来る様になりました。正しく急所ヒットすれば弾のパワーに関係なく、即倒します。

ケンさんのスコープに比べ小山氏のスコープシステムは重量が数倍あると思われます。全依託で手に持たないで撃つと銃が振動し、ケンさんの銃でも反動で跳ね多少弾着が上にズレます。

銃にはバランスがあり、これは静的でも動的でも大切な事だと思っています。

また後述説明の様に、スコープベースの取付け強度も心配です。

動画の安定性にも問題があり、小山氏の動画はこのスコープを通した物やヘッドカメラは良いのですが、歩いている時の映像は水平が定まっておらず、見ていると乗り物酔い症状になってしまいます。

また発射の反動で映像が消えてしまい、被弾の瞬間が写っていないのも非常に残念です。

海外の良い動画はスコープからの映像もありますが、歩いている時はジャイロ付ハンディーカメラ、捕獲時の映像は三脚に固定された別のカメラの撮影がメインです。

近年はカメラの性能が上がり、スロー再生ではライフル弾の飛行によって出来た、空間の歪が写っている事もある程になりました。

もう少し解像度とスロー再生能力が上がれば、ケンさんのスロー再生特殊能力で見えたヒットした部分の毛が立ち、それが水面の波の様に周りに向かって広がって行く過程が写ると思います。

あれは実際に見えた映像ですから、絶対に事実だと思っています。第2波や第3波が発生し、それが広がって直径30㎝で消えて行く、詳細な様子を確認したい物です。

小山氏のスコープを通した映像では、その瞬間が反動で消えてしまっており、見えません。

命中精度に関するケンさんの仮説ですが、このスコープ部分が重過ぎると全体の振動条件が大きく変わり、弾着が乱れると思います。

そのせいかどうかは分りませんが、小山氏の動画の射撃は殆ど即倒していません。狙う急所を即倒率の高いナミビアポイントに換えるべきだと思います。

肉を求めるミートハンターではなくビッグトロフィーを求めるハンターですから、前足軸線上の背骨を撃って背ロースが少しダメージを受けても関係なく、ナミビアポイントを撃つべきだと思います。

即倒は一種の芸術ですから、それが上手く獲れれば動画の価値も上がると思われます。

ケンさんもナミビアポイント実用化前は超大物多数を未回収にしてしましたが、ナミビアポイントを実用化後は殆どを即倒出来、捕獲率が5倍に急増しました。

ナミビアポイントは他の急所に比べ即倒エリアが広く、周辺ヒットでも即倒してくれます。

ケンさん自身もこのナミビアポイントで前記の様な大きな成果を上げましたが、ケンさんスクールでも急所をナミビアポイントに変更してから、生徒による超大物捕獲が可能になりました。

銃に色々を架装する事は銃の精度やスナップショットやスイング特製に変化を生じ、捕獲率の低下を招くと思っており、ケンさんはその方向になる架装をする気はありません。

レミントンとサコー

レミントンとサコー更にレミントンを始めとする世界中の多くの銃はスコープマウントベースが3㎜級ネジ2本で取付けられています。ケンさんも設計者の端クレですが、アレでは十分である筈が無いと思っています。

ミロクとルガー

ミロクとルガーサコーはレシーバーの作り付けマウントで、しかも緩みが来ない様に前が広いテーパとなっています。

ミロクでは中ネジ4本に強化されており、ルガーも絶対に緩まない様に嵌め込み式になっています。

従来版小ネジタイプの緩む率は不明ですが緩む可能性がある様です。それに対する対策が各メーカーで行われ、それが増えているのです。ケンさんは小ネジ部分タイプが緩んだ例は3件見ました。

レミントン、ウインチェスター、サベージサボットで各1件で、共に標準クラスのスコープでした。

標準負荷でも緩む可能性があるのに、その負荷を数倍にしたら緩まない筈がないと言う事になります。

小山氏が未だにマグナムに拘っている点も気になります。

彼の愛用は7㎜レミントンマグの様ですが、マグナム弾は即倒効果も遠射効果もゼロであり、アフリカの大型動物でもエゾ鹿仕様308のバーンズ140gr銅弾を遥々持参して試しましたが、500㎏クラスの大型動物でも十分と言えました。

3.銃はバーミンター、口径は308。

散弾銃では「ショットガン効果」と言うのがあり、「1粒のパワーには概ね無関係な3粒被弾で撃墜」出来ました。無関係とは言え皮下に達しなければ無効弾になります。

同様にライフルの場合も似た様な部分があり、「急所に正しくヒットすれば、パワーには概ね無関係に即倒」しました。勿論エゾ鹿でも概ね100%即倒ですから、パワーは十分と言えマグナムは不要です。

この場合も当然ですが、数十㎝深さの急所まで届く必要があります。

心臓ポイントは動脈出口付近の狭い範囲にヒットしない限り即倒しません。

ナミビアポイントは銅弾でしか適用出来ませんが、即倒エリアが広く、実用性は抜群です。

即倒に必要な最低必要パワーの幅は相当広く、十分獲れているのであれば、口径の選択をとやかく言うつもりはありませんが、精度的には7㎜マグより308の方が優れています。

7㎜レミントンマグでベンチレスト射撃大会にチャンレンジする人は皆無ですが、100mハンタークラスと300mハンタークラスに308はしばしば入賞しています。

ケンさん自身も300mは全依託射撃であれば、概ね殆どを即倒可能です。

ナミビアでは450㎏クドウを380mにて308銅弾の初弾で即倒させる事が出来ました。

弾速が速い事でマグナムは落差補正的にはやや有利で、同じ落差で308の300mが350mまで延長出来る事は事実です。

しかし遠射は基本的に弾道の安定性が決め手となり、高速弾の遠射が有利になる事も殆ど無いのです。ケンさん自身初弾命中ではありませんが、ボス決定戦の超大物を540mから2発連続で2頭とも即倒させられました。308の弾道の安定性はかなり良好と言えました。

アメリカの長距離スナイパーの300ウインマグも220grの重量弾頭を使用しており、50BMG弾(12.7×99㎜ NATO)でも650gr重量弾頭を使い、1㎞以遠の遠射で使っています。

軽量高速弾より重量弾頭の方が遠距離射撃時の弾道性能は良い様です。

また308同士でも高速な150gr弾よりも、180gr重量弾の方が300m以遠では弾速も精度も上廻ります。

またバーミンターモデルの方が射撃は安定しており、レミントン700やルガー77のハンターモデル時は弾のメーカーを変えると弾着が変わりました。

しかしサコーバーミンターは海外にも持ち出し、現地製の弾を何時も使用していますが、何処の弾も弾着は変わらず、スコープ調整は12年間1度もしていません。

願わくばですが、ケンさんの助言が届き、小山氏の射撃は何時も「即倒」となり、その瞬間が上手くビデオに記録される事を願っています。

また角長1m怪物級エゾ鹿と500㎏のヒグマが獲れるとイイなと思っています。

4.牛の様な巨大鹿&珍鹿。

余談ですが、2002年に滝上でムース級の怪物鹿に会いました。距離は800m、サイズは牛クラス、角はそれ程ではありませんが、太い2段角で角の開きが水平に近い真っ黒な個体でした。

化石の世界の大角鹿かユーラシアンムースの末裔だったかも知れません。

写真はヘラ角にならないユーラシアンムースの若鹿です。

当時は望遠カメラを持っておらず、ライフルスコープの観察で角の生えている方向はこんな感じでしたが、もっと遥かに凄い老練な個体でした。

残念ながら翌年にはいなくなりました。1998年根室別当賀地区の太平洋側でも、概ね同等の牛の様に見えるムースの様なデカい鹿を見ました。この鹿も翌年以降は寿命なのか見掛けなくなりました。

金色の鬣のキリンの様な頭の鹿を見たのは、苫小牧石油タンク基地の近く、2012年の事でした。あれから10数年が過ぎ、寿命を迎えた頃かもです。

次は2010の根室だったと思いますが、朝1番オスばかり6頭の群を300mで出会いました。

群れの1頭はかなりの大物、残りは中型に見えました。

そこで1番大きなのを撃とうとスコープに捉えましたが、片角でした。

それで隣の中型に見えるのを撃ち即倒、回収してビックリ81㎝130㎏でした。

ならばあの片角は軽く95㎝超、200㎏越だった?

片角でも撃つべきだったと思いましたが、時すでに遅しでした。

翌年その近くで、体格が群を抜いた直線計測88㎝を捕獲したと、風の便りに聞きました。直線88㎝は実角長105㎝前後となります。

紋別スクール2007年の事でした。

100%即倒急所であるナミビアポイントを2006年に開拓、生徒にも指導しました。

そして85㎝は絶対と言う大物に出会い、150m強からD生徒に撃たせましたが、ナミビアポイントの指導をコロリと忘れ心臓を撃って未回収、数日間周辺を探しましたが、見付けられずに終わりました。

D生徒はその前年も運に恵まれず(迫力負けで足が地に着かず)、90㎝近いのを未回収にしています。その数年前にもボス決定戦の4頭を全て心臓撃ちで未回収、実はそれがナミビアポイント開拓に発展しました。

彼のベスト記録は角先欠がなければ81㎝で超大物達成でしたが、欠けていた為79㎝に留まりました。D生徒は公式記録に依れば25日参加で50頭捕獲とスクールで第2位の記録ですが、残念ながら超大物は捕獲出来ずでした。

2024年05月20日

50年間で分かった事、その9:ドッグレス猟こそ究極の猟でした。

35.本州鹿巻狩りは射撃勝負ではなく、気配先取り勝負だった。

36.丸見えの場所で見張りを辞め、微動もしないで待つ「禅の心作戦」は有効だった。

37.本州鹿は季節的な移動をしないが、流し猟が可能だった。

連続敗戦70余日:ケンさんは出会いの多かったカモ猟では順調に腕を上げる事が出来ました。本州鹿巻狩りで9シーズン70余日の連続敗戦、出会いゼロでした。

カモ猟の経験から、野性鳥獣の五感は桁外れである事は知っているつもりでしたが、認識はそれでも甘く、ケンさんは「気配や殺気」を撒き散らしており、ケンさんの視界内に現れる鹿は9シーズン皆無でした。勿論その間に何もしなかった訳ではなく、試行錯誤を繰り返していました。

初捕獲当日は「改善案」がネタ切れ、「絶対に獲れる筈がない」と日当たりの良い場所で「フテ寝」をしておりました。その結果、「気配や殺気」が低下し、鹿はケンさんの存在に気が付かず、射程内までやって来ました。

そして今まで自分の気配の陰で、気が付かなかった鹿の気配にフト気が付き、目を開ければ鹿は間もなくケンさんの射程内でした。こうして初捕獲成功となりました。

禅の心作戦:後刻これを分析し「禅の心作戦」が出来上がり、本州鹿の巻狩りに開眼しました。

その結果、あれ程獲れなかった本州鹿ですが、3週連続で3段角の捕獲に成功、作戦は正しかった事が立証出来ました。

従来は「気配や殺気」を撒き散らしていました。

それは来たら「ブッ殺してくれましょう」としていましたし、速やかに撃てる様に「物陰から見張り」をしていました。考えた結果、「物陰からの見張りを辞めました。」

鹿の目は左右に付いており、両目で見ていませんから、動かなければ発見される事は絶対にありません。これは後刻2度試してみましたが、2mと5mまで引き寄せる事が出来ました。

1度逃げた本州鹿は勝手の分かった元の山に戻って来る習性があります。

そして獲物が1度遠ざかり1時間後位でこちらに向かい始めたと思われる頃から、正味30~60分だけ微動もせず、眼を閉じ丸見えの所で見張りをせずに待つと言う作戦でした。

鹿が近付けば、自分の気配が低下しており、鹿接近は自動的に分かりました。

今までは見張りをするから鹿に感付かれていたのでした。

本州鹿の流し猟:本州鹿も昨今の繁殖は著しく、流し猟も可能だろうと思っていましたが、山口のU生徒がこれを立証してくれました。

彼に依れば、出掛ければ出会いの無い日は殆ど無く、概ね1日当たり1~2頭の捕獲が可能と言う物でした。場所は山裾の耕作放棄地周辺、時間は朝夕と言う事でした。

距離は50m前後が多いそうですから、捕獲効率を上げるなら4号バックショット27粒弾の連射です。エゾ鹿猟の練習であればスコープ付ボルト銃です。

エゾ鹿猟の前半を予め「本州鹿の流し用」で体験しておけば、現地10回の基礎失敗の前半部を本州で体験出来、初回遠征猟の成功率を大幅に上げる事が可能となります。

38.エゾ鹿猟は世界的に桁違いの良環境だった。

39.ドッグレスは最高の猟であった。

エゾ鹿は本州鹿の2倍以上の最大150㎏を超える体重があり、最大90㎝に迫る大きな角があり、しかも肉が美味しいと言う3拍子が揃っています。

ケンさん86㎝。

ケンさん86㎝。

U生徒88㎝

U生徒88㎝

写真は角長86㎝、体重150㎏、2002年の紋別で捕獲しました。比較的新しい所ではU生徒が紋別スクールで2016年に85㎝、2017年に88㎝を捕獲しています。

ケンさんスクールでは1日5日の出会いと2頭の捕獲があり、0.5頭の大物が含まれていました。

狩猟先進国アメリカでは写真の「ホワイトテール鹿」と「ミュール鹿」がいますが、サイズはエゾ鹿クラスです。

ケンさんスクールでは2週間も猟をすれば、写真の様になりますが、アメリカでは狩猟期間は1ケ月・定数はシーズンで1頭・メスは禁猟です。

これを捕獲するガイド猟は1日1000㌦、1000ドル払っても捕獲の保証はありません。

それで飛行機代を払って物価の安いNZまで満州産の「シカディア」を捕獲する1式5000㌦のツアーがある程です。こちらは概ね100%の捕獲率です。

シカディアは日本鹿の事を言い、NZの鹿は概ね「満州産のエゾ鹿」です。

1000㌦は15万円ですが、日本のエゾ鹿はその半分以下の金額で狩猟が出来ます。

ケンさんスクールでは1日6万円でした。シーズンは3ケ月以上、定数は無く獲り放題、最高記録は5日猟で19頭、15頭越の記録はたくさんありました。同じ地球上で何と言う大きな差なのでしょう。

本州鹿巻狩りではそれに比べますと0.05頭/日人、比較になりませんが、アメリカの狩猟とは良い勝負と言えました。

その本州鹿も近年は流し猟が可能になって来ました。

ケンさんスクールでは16年間のエゾ鹿猟で捕獲ゼロはありませんが、捕獲までには10回の基礎失敗が必要でした。スクールでは4日日程で3日猟が可能、1日5回の出会いから2日で失敗10回を終了、3日目には例外は無く、初捕獲が達成されました。

この様な体制が出来る所は他にありません。

巷では通常4日日程で2日猟、出会いはケンさんスクールの半分前後しかなく、基礎10回を達成しない内に日程終了、捕獲は未達成で2年目以降に持ち越されます。

基礎失敗10回の内、前半は 本州鹿の流し猟でも体験出来ますから、違いの獲物の大きさと射程距離100mの2項目です。

週末に通える本州鹿の流し猟4日程度の経験と並行して100m5㎝の射撃技術取得の後に、北海道有料猟区に向かえば、恐らく全員が初遠征でエゾ鹿捕獲に成功すると思われます。

そんな風に本州猟 流し猟からエゾ鹿流し猟へのシステムを作る事が出来ればイイなと、ケンさんは思っております。

実戦では「5秒で鹿が逃げ出し」ますから、「スナップショット」の技術が不可欠となります。

また100mで5㎝の射撃技術も、単に射撃場通いをして射撃に慣れれば、得られる物ではありません。「銃だけに撃たせるトレーニング」が必要なのです。

更に銃の照準ブレを押さえる為には半委託射撃や全依託射撃が必要になります。

実戦射撃とは瞬時に周りの物を利用して射撃を安定させるテクニックが必要です。

左は主に150m射撃用の半委託射撃です。ケンさんはこれで最大380mのナミビアのクドゥを捕獲しました。右は主に300m遠射やワンホール射撃を狙う時に使う全依託射撃です。

300mは外れる気が起こらず、540mのエゾ鹿を2頭連続で即倒させた時もこの射撃を使いました。

ドッグレスは最高の猟だった:ケンさんが狩猟を始めたのは1970年。国内狩猟ブームの終わりが近くなった頃でした。

当時は洋犬の猟犬を連れて自動銃を持ち、頭にはハンチング帽、赤いウールのチェックのシャツを着て、革製 チョッキを着て、足には軽量地下足袋でキジ猟或いはヤマドリ猟を行う、そんな猟が主体でした。

当時は肩付けから始まるスナップショットの時代、銃はスキート射撃の様に下から肩に滑り込ませました。肩付けが安定して出来る様に厚着はダメ、皮のチョッキが不可欠でした。

狩猟が上手くなる為には「1に犬」、猟果は猟犬の能力次第でした。「2に足」、これは猟場を歩き廻り、獲物のいる所を知っていなければと言う意味でした。「3番目にやっと銃」が出て来ました。

村田銃

村田銃

SKBローヤル水平2連銃

SKBローヤル水平2連銃

銃は1960年頃まではボルト単発の村田銃、1970年頃までは水平2連銃、1970年を過ぎると自動銃が主流となりました。村田銃時代には装弾の販売は無く、全員が黒色火薬で手詰めの時代でした。

村田銃は1980年の村田13年式軍用銃が基本となりますが、民間製も同時に出廻り、町の銃砲店製も多数が出廻りました。

オリジナルは30番村田口径、76番(7.6㎜)・410~8番まで各種の新銃が製造されました。

明治後半には旧式となった村田軍用銃も猟銃に改造され払い下げ販売されました。

真鍮薬莢手詰め、火薬消費の少ない30番前後が好まれ、雷管も紙火薬で再生されていました。

やがて水平2連銃になりますと殆どが12番紙薬莢となり、装弾は1965年前後にはメーカー製装弾が製造される様になりましたが、紙薬莢や黒色火薬で手詰め愛好者もまだ残っておりました。

紙薬莢も最大10回ほど使えたと言う事で、すぐに張り付いて抜けなくなり真鍮薬莢より好評だったと聞きますが、20番紙薬莢はありましたが、他の口径は真鍮薬莢だけでした。

当時は洋猟犬を使ったキジ猟や山鳥猟が狩猟の主体でした。

猟犬を使う理由は野性鳥獣の圧倒的な五感と体力の差にありました。

猟犬は野性鳥獣に準じた能力を持っており、これを味方にすれば有能な部下になる事は十分に考えられます。それは良いのですが、全て猟犬頼みの狩猟をする様になり、本人が努力しなくなってしまうのが欠点と言えました。

ケンさんは不利を承知でドッグレスコースのカモ猟とエゾ鹿猟を選びました。その結果、野性鳥獣の習性をしっかり勉強すれば、猟犬を使った狩猟よりも遥かに桁違いの出会いが可能となりました。

今日の天気で今の時間なら何処に行けば獲物に会えるかが分かって来まして「ポイント猟」言う手法が可能となりました。

また出会いを有効に行かそうと、新しい各種射撃方法を開拓した結果、従来法に比べ、圧倒的に優れ且つ安全な手法を開拓出来、勿論それなりの猟果を上げる事が出来ました。

水面に落としたカモはどうするのか? カモを希望の方向に飛ばせ、回収が楽なエリアに撃墜、長靴不要でした。半矢追跡はどうするのか? 半矢にならない様に撃ちましたので追跡は殆どありません。

猟犬ハンターからすればその様な事が出来るのか? 彼らの「常識」からは「嘘もイイ加減にしなさい」となりますが、全て出来る様になった後には簡単な事でした。

散弾銃もライフル銃もフリンチングを克服して「究め」ますと非常に良く当たり、散弾銃は「3粒被弾撃墜のショットガン効果」を使うと従来のベテランより1桁撃墜率が向上しました。

害鳥駆除では多くの猟友会員が見ています。

エゾ鹿は群れでおり、1頭を即倒させれば残りは走って逃げます。

ライフルのランニング射撃は通常不可能とされています。ライフル銃で150mを撃つ時には止まっている鹿でも高難度と言えます。

それからすれば走っている鹿にマグレ以外当たる筈がないと言う事になりますが、スイング中のライフル銃はジャイロ効果で安定し想像以上によく当たりました。

5発5中

5発5中

初弾で70%が即倒、5発で3頭以上が獲れました。

ケンさん自身まさかこれ程までとは思いませんでしたが、鹿肉大量注文とビッグフィーバーが重なり、1日に10頭捕獲が5日連続となり、5発5中もその間に3度達成し、もはや絶対にマグレで無い事の立証となりました。

結論的に言えば、ドッグレス猟だからこれ程の高い所まで上がれたのです。

ケンさん自身最初の10年は9年目の1頭だけでした。

それが末期には1日で10頭、しかもマグレではありません。ドッグ猟を続けている自称ベテランハンターからすれば2桁違いは絶対に信じられず、「嘘もイイ加減にしなさい」と言える程の大差が付いてしまったのです。

勿論言うまでも無く、本当の実績値です。

ケンさんの人生も仕事も不可能への挑戦でした。

ドッグレス猟も不可能への挑戦でした。

そう言う運命だったのか、偶然だったのかどうかは分かりませんが、相性は良く「ドッグレス猟こそ、最高の狩猟だった」と言えました。

ケンさんの不可能に挑戦する合理化努力は、当初自衛の為でありましたが、やがてそれが仕事にも使える事に気が付きました。ケンさんが担当すると特に悪戦苦闘する事も無く、全戦全勝で「不可能が可能」になりました。何時しか不可能を可能に変える「伝説の男」と言う事になってしまいました。

自前会社設立時も当初はどの様にして利益を得るのかと言う著しく不利な環境でした。

下請け的な仕事も大変だなと思いました。

しかし合理化を進めますと僅か半年で能率10倍が達成され、当初不利に思えた契約内容でもかなり大きな利益が上がる様になりました。

これも自らが作業するとなれば、たくさんの仕事をしても疲れない様にして、如何にして楽をするのが目的でしたが、パートのおばさんに教え込むとケンさんの能率の80%以上が再現出来ました。

やがて下請け的な仕事から手を引き、自前の仕事としました。

ランクルを改造申請する会社であり、小型トレーラーを製造販売する会社でした。こちらは支払いが非常に少ないのでもっと儲かりました。

それも従業員がやってくれる様になりまして、結局ケンさんは何もしないでも収入があると言う有難い環境となり、狩猟を堪能出来ました。

本州鹿猟では初めて本格的悪戦苦闘をしました。

9年目まで全く獲れず、「当初の10年間では9年目の1頭だけ」でした。

やがて「禅の心作戦」を考案、銃を向けるだけで命中する「新スナップショット」、 リード自動調整の「ショットガン版スイング射撃」を開拓、「バックショット専用銃」を考案しました。

捕獲率は10倍以上に向上、更にエゾ鹿猟メインに変更、天気や諸条件等を考えてそこに行けば鹿に出会える「ポイント猟」を開拓、「次の10年間には100頭」を捕獲出来ました。

更に2002年ワンホール射撃達成後間もなくの2006年、ライフル射撃に開眼、「ライフル版のスナップショット」「ライフル版のスイング射撃」によるランニング射撃にも開眼しました。

ベスト記録は「5日間に50頭」を捕獲、この中には「5発5中」が3度達成される等々、1度のチャンスから複数頭を捕獲出来る様になり、「3度目の10年間には海外猟を含め1000頭」を達成出来ました。

かなり苦労しましたが、狩猟に於いては「ポイント猟」の開拓で、獲物との出会いを圧倒的に多く出来、且つ超大物との出会率も圧倒的に高くなりました。

射撃に於きましては「スナップショット」で圧倒的に速く正確に構え発砲出来る様になり、「銃だけに撃たせる」事により、射撃精度も大幅に向上、150mワンホール射撃や300m以遠の遠射を可能とし、また「スイング射撃」により、従来は不可能とされていた走る鹿の連続ヒットも可能となりました。

結果的に「狩猟にも射撃にも大幅合理化は可能だった」と言えました。

36.丸見えの場所で見張りを辞め、微動もしないで待つ「禅の心作戦」は有効だった。

37.本州鹿は季節的な移動をしないが、流し猟が可能だった。

連続敗戦70余日:ケンさんは出会いの多かったカモ猟では順調に腕を上げる事が出来ました。本州鹿巻狩りで9シーズン70余日の連続敗戦、出会いゼロでした。

カモ猟の経験から、野性鳥獣の五感は桁外れである事は知っているつもりでしたが、認識はそれでも甘く、ケンさんは「気配や殺気」を撒き散らしており、ケンさんの視界内に現れる鹿は9シーズン皆無でした。勿論その間に何もしなかった訳ではなく、試行錯誤を繰り返していました。

初捕獲当日は「改善案」がネタ切れ、「絶対に獲れる筈がない」と日当たりの良い場所で「フテ寝」をしておりました。その結果、「気配や殺気」が低下し、鹿はケンさんの存在に気が付かず、射程内までやって来ました。

そして今まで自分の気配の陰で、気が付かなかった鹿の気配にフト気が付き、目を開ければ鹿は間もなくケンさんの射程内でした。こうして初捕獲成功となりました。

禅の心作戦:後刻これを分析し「禅の心作戦」が出来上がり、本州鹿の巻狩りに開眼しました。

その結果、あれ程獲れなかった本州鹿ですが、3週連続で3段角の捕獲に成功、作戦は正しかった事が立証出来ました。

従来は「気配や殺気」を撒き散らしていました。

それは来たら「ブッ殺してくれましょう」としていましたし、速やかに撃てる様に「物陰から見張り」をしていました。考えた結果、「物陰からの見張りを辞めました。」

鹿の目は左右に付いており、両目で見ていませんから、動かなければ発見される事は絶対にありません。これは後刻2度試してみましたが、2mと5mまで引き寄せる事が出来ました。

1度逃げた本州鹿は勝手の分かった元の山に戻って来る習性があります。

そして獲物が1度遠ざかり1時間後位でこちらに向かい始めたと思われる頃から、正味30~60分だけ微動もせず、眼を閉じ丸見えの所で見張りをせずに待つと言う作戦でした。

鹿が近付けば、自分の気配が低下しており、鹿接近は自動的に分かりました。

今までは見張りをするから鹿に感付かれていたのでした。

本州鹿の流し猟:本州鹿も昨今の繁殖は著しく、流し猟も可能だろうと思っていましたが、山口のU生徒がこれを立証してくれました。

彼に依れば、出掛ければ出会いの無い日は殆ど無く、概ね1日当たり1~2頭の捕獲が可能と言う物でした。場所は山裾の耕作放棄地周辺、時間は朝夕と言う事でした。

距離は50m前後が多いそうですから、捕獲効率を上げるなら4号バックショット27粒弾の連射です。エゾ鹿猟の練習であればスコープ付ボルト銃です。

エゾ鹿猟の前半を予め「本州鹿の流し用」で体験しておけば、現地10回の基礎失敗の前半部を本州で体験出来、初回遠征猟の成功率を大幅に上げる事が可能となります。

38.エゾ鹿猟は世界的に桁違いの良環境だった。

39.ドッグレスは最高の猟であった。

エゾ鹿は本州鹿の2倍以上の最大150㎏を超える体重があり、最大90㎝に迫る大きな角があり、しかも肉が美味しいと言う3拍子が揃っています。

U生徒88㎝

U生徒88㎝写真は角長86㎝、体重150㎏、2002年の紋別で捕獲しました。比較的新しい所ではU生徒が紋別スクールで2016年に85㎝、2017年に88㎝を捕獲しています。

ケンさんスクールでは1日5日の出会いと2頭の捕獲があり、0.5頭の大物が含まれていました。

狩猟先進国アメリカでは写真の「ホワイトテール鹿」と「ミュール鹿」がいますが、サイズはエゾ鹿クラスです。

ケンさんスクールでは2週間も猟をすれば、写真の様になりますが、アメリカでは狩猟期間は1ケ月・定数はシーズンで1頭・メスは禁猟です。

これを捕獲するガイド猟は1日1000㌦、1000ドル払っても捕獲の保証はありません。

それで飛行機代を払って物価の安いNZまで満州産の「シカディア」を捕獲する1式5000㌦のツアーがある程です。こちらは概ね100%の捕獲率です。

シカディアは日本鹿の事を言い、NZの鹿は概ね「満州産のエゾ鹿」です。

1000㌦は15万円ですが、日本のエゾ鹿はその半分以下の金額で狩猟が出来ます。

ケンさんスクールでは1日6万円でした。シーズンは3ケ月以上、定数は無く獲り放題、最高記録は5日猟で19頭、15頭越の記録はたくさんありました。同じ地球上で何と言う大きな差なのでしょう。

本州鹿巻狩りではそれに比べますと0.05頭/日人、比較になりませんが、アメリカの狩猟とは良い勝負と言えました。

その本州鹿も近年は流し猟が可能になって来ました。

ケンさんスクールでは16年間のエゾ鹿猟で捕獲ゼロはありませんが、捕獲までには10回の基礎失敗が必要でした。スクールでは4日日程で3日猟が可能、1日5回の出会いから2日で失敗10回を終了、3日目には例外は無く、初捕獲が達成されました。

この様な体制が出来る所は他にありません。

巷では通常4日日程で2日猟、出会いはケンさんスクールの半分前後しかなく、基礎10回を達成しない内に日程終了、捕獲は未達成で2年目以降に持ち越されます。

基礎失敗10回の内、前半は 本州鹿の流し猟でも体験出来ますから、違いの獲物の大きさと射程距離100mの2項目です。

週末に通える本州鹿の流し猟4日程度の経験と並行して100m5㎝の射撃技術取得の後に、北海道有料猟区に向かえば、恐らく全員が初遠征でエゾ鹿捕獲に成功すると思われます。

そんな風に本州猟 流し猟からエゾ鹿流し猟へのシステムを作る事が出来ればイイなと、ケンさんは思っております。

実戦では「5秒で鹿が逃げ出し」ますから、「スナップショット」の技術が不可欠となります。

また100mで5㎝の射撃技術も、単に射撃場通いをして射撃に慣れれば、得られる物ではありません。「銃だけに撃たせるトレーニング」が必要なのです。

更に銃の照準ブレを押さえる為には半委託射撃や全依託射撃が必要になります。

実戦射撃とは瞬時に周りの物を利用して射撃を安定させるテクニックが必要です。

左は主に150m射撃用の半委託射撃です。ケンさんはこれで最大380mのナミビアのクドゥを捕獲しました。右は主に300m遠射やワンホール射撃を狙う時に使う全依託射撃です。

300mは外れる気が起こらず、540mのエゾ鹿を2頭連続で即倒させた時もこの射撃を使いました。

ドッグレスは最高の猟だった:ケンさんが狩猟を始めたのは1970年。国内狩猟ブームの終わりが近くなった頃でした。

当時は洋犬の猟犬を連れて自動銃を持ち、頭にはハンチング帽、赤いウールのチェックのシャツを着て、革製 チョッキを着て、足には軽量地下足袋でキジ猟或いはヤマドリ猟を行う、そんな猟が主体でした。

当時は肩付けから始まるスナップショットの時代、銃はスキート射撃の様に下から肩に滑り込ませました。肩付けが安定して出来る様に厚着はダメ、皮のチョッキが不可欠でした。

狩猟が上手くなる為には「1に犬」、猟果は猟犬の能力次第でした。「2に足」、これは猟場を歩き廻り、獲物のいる所を知っていなければと言う意味でした。「3番目にやっと銃」が出て来ました。

村田銃

村田銃 SKBローヤル水平2連銃

SKBローヤル水平2連銃銃は1960年頃まではボルト単発の村田銃、1970年頃までは水平2連銃、1970年を過ぎると自動銃が主流となりました。村田銃時代には装弾の販売は無く、全員が黒色火薬で手詰めの時代でした。

村田銃は1980年の村田13年式軍用銃が基本となりますが、民間製も同時に出廻り、町の銃砲店製も多数が出廻りました。

オリジナルは30番村田口径、76番(7.6㎜)・410~8番まで各種の新銃が製造されました。

明治後半には旧式となった村田軍用銃も猟銃に改造され払い下げ販売されました。

真鍮薬莢手詰め、火薬消費の少ない30番前後が好まれ、雷管も紙火薬で再生されていました。

やがて水平2連銃になりますと殆どが12番紙薬莢となり、装弾は1965年前後にはメーカー製装弾が製造される様になりましたが、紙薬莢や黒色火薬で手詰め愛好者もまだ残っておりました。

紙薬莢も最大10回ほど使えたと言う事で、すぐに張り付いて抜けなくなり真鍮薬莢より好評だったと聞きますが、20番紙薬莢はありましたが、他の口径は真鍮薬莢だけでした。

当時は洋猟犬を使ったキジ猟や山鳥猟が狩猟の主体でした。

猟犬を使う理由は野性鳥獣の圧倒的な五感と体力の差にありました。

猟犬は野性鳥獣に準じた能力を持っており、これを味方にすれば有能な部下になる事は十分に考えられます。それは良いのですが、全て猟犬頼みの狩猟をする様になり、本人が努力しなくなってしまうのが欠点と言えました。

ケンさんは不利を承知でドッグレスコースのカモ猟とエゾ鹿猟を選びました。その結果、野性鳥獣の習性をしっかり勉強すれば、猟犬を使った狩猟よりも遥かに桁違いの出会いが可能となりました。

今日の天気で今の時間なら何処に行けば獲物に会えるかが分かって来まして「ポイント猟」言う手法が可能となりました。

また出会いを有効に行かそうと、新しい各種射撃方法を開拓した結果、従来法に比べ、圧倒的に優れ且つ安全な手法を開拓出来、勿論それなりの猟果を上げる事が出来ました。

水面に落としたカモはどうするのか? カモを希望の方向に飛ばせ、回収が楽なエリアに撃墜、長靴不要でした。半矢追跡はどうするのか? 半矢にならない様に撃ちましたので追跡は殆どありません。

猟犬ハンターからすればその様な事が出来るのか? 彼らの「常識」からは「嘘もイイ加減にしなさい」となりますが、全て出来る様になった後には簡単な事でした。

散弾銃もライフル銃もフリンチングを克服して「究め」ますと非常に良く当たり、散弾銃は「3粒被弾撃墜のショットガン効果」を使うと従来のベテランより1桁撃墜率が向上しました。

害鳥駆除では多くの猟友会員が見ています。

エゾ鹿は群れでおり、1頭を即倒させれば残りは走って逃げます。

ライフルのランニング射撃は通常不可能とされています。ライフル銃で150mを撃つ時には止まっている鹿でも高難度と言えます。

それからすれば走っている鹿にマグレ以外当たる筈がないと言う事になりますが、スイング中のライフル銃はジャイロ効果で安定し想像以上によく当たりました。

5発5中

5発5中初弾で70%が即倒、5発で3頭以上が獲れました。

ケンさん自身まさかこれ程までとは思いませんでしたが、鹿肉大量注文とビッグフィーバーが重なり、1日に10頭捕獲が5日連続となり、5発5中もその間に3度達成し、もはや絶対にマグレで無い事の立証となりました。

結論的に言えば、ドッグレス猟だからこれ程の高い所まで上がれたのです。

ケンさん自身最初の10年は9年目の1頭だけでした。

それが末期には1日で10頭、しかもマグレではありません。ドッグ猟を続けている自称ベテランハンターからすれば2桁違いは絶対に信じられず、「嘘もイイ加減にしなさい」と言える程の大差が付いてしまったのです。

勿論言うまでも無く、本当の実績値です。

ケンさんの人生も仕事も不可能への挑戦でした。

ドッグレス猟も不可能への挑戦でした。

そう言う運命だったのか、偶然だったのかどうかは分かりませんが、相性は良く「ドッグレス猟こそ、最高の狩猟だった」と言えました。

ケンさんの不可能に挑戦する合理化努力は、当初自衛の為でありましたが、やがてそれが仕事にも使える事に気が付きました。ケンさんが担当すると特に悪戦苦闘する事も無く、全戦全勝で「不可能が可能」になりました。何時しか不可能を可能に変える「伝説の男」と言う事になってしまいました。

自前会社設立時も当初はどの様にして利益を得るのかと言う著しく不利な環境でした。

下請け的な仕事も大変だなと思いました。

しかし合理化を進めますと僅か半年で能率10倍が達成され、当初不利に思えた契約内容でもかなり大きな利益が上がる様になりました。

これも自らが作業するとなれば、たくさんの仕事をしても疲れない様にして、如何にして楽をするのが目的でしたが、パートのおばさんに教え込むとケンさんの能率の80%以上が再現出来ました。

やがて下請け的な仕事から手を引き、自前の仕事としました。

ランクルを改造申請する会社であり、小型トレーラーを製造販売する会社でした。こちらは支払いが非常に少ないのでもっと儲かりました。

それも従業員がやってくれる様になりまして、結局ケンさんは何もしないでも収入があると言う有難い環境となり、狩猟を堪能出来ました。

本州鹿猟では初めて本格的悪戦苦闘をしました。

9年目まで全く獲れず、「当初の10年間では9年目の1頭だけ」でした。

やがて「禅の心作戦」を考案、銃を向けるだけで命中する「新スナップショット」、 リード自動調整の「ショットガン版スイング射撃」を開拓、「バックショット専用銃」を考案しました。

捕獲率は10倍以上に向上、更にエゾ鹿猟メインに変更、天気や諸条件等を考えてそこに行けば鹿に出会える「ポイント猟」を開拓、「次の10年間には100頭」を捕獲出来ました。

更に2002年ワンホール射撃達成後間もなくの2006年、ライフル射撃に開眼、「ライフル版のスナップショット」「ライフル版のスイング射撃」によるランニング射撃にも開眼しました。

ベスト記録は「5日間に50頭」を捕獲、この中には「5発5中」が3度達成される等々、1度のチャンスから複数頭を捕獲出来る様になり、「3度目の10年間には海外猟を含め1000頭」を達成出来ました。

かなり苦労しましたが、狩猟に於いては「ポイント猟」の開拓で、獲物との出会いを圧倒的に多く出来、且つ超大物との出会率も圧倒的に高くなりました。

射撃に於きましては「スナップショット」で圧倒的に速く正確に構え発砲出来る様になり、「銃だけに撃たせる」事により、射撃精度も大幅に向上、150mワンホール射撃や300m以遠の遠射を可能とし、また「スイング射撃」により、従来は不可能とされていた走る鹿の連続ヒットも可能となりました。

結果的に「狩猟にも射撃にも大幅合理化は可能だった」と言えました。

2024年05月18日

50年間で分かった事、その8:世界的狩猟ブームもエゾ鹿猟ブームも業界に依って作られた物でした。

32.「狩猟ブーム」は銃業界がWW2後の不況対策で興し1955年頃日本に伝わった。

33.「マグナム銃」と「カスタム銃」も同様目的であったが、「銃業界の陰謀」だった。

34.1990年頃日本の銃販売業界が「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームを起こした。

起こされた狩猟ブーム:WW2終了で世界中の銃器業界は一気に暇(不景気)になりました。

そこで興されたのが、「アフリカ猟」を頂点とする世界的な「狩猟ブーム」でした。

そして同時に「アフリカンホットマグナム」を頂点に「マグナム銃」の普及が図られ、その後1964年には「カスタム銃」の神話的モデルにウインチェスター70が選ばれました。

アフリカンホットマグナム:アフリカ猟は主に貴族に依り1750年頃から行われていました。

当初は黒色火薬に依る先込め銃で火薬は先込め時代でした。

弾速が低かった事から象の正面から脳を破壊出来ず、即倒が難しい時代であり、1回撃つと馬で走り、安全距離を保って再装填、最大30回射撃した記録があったそうです。

1864年にボクサーカートリッジが発明されると元込めのブラックエクスプレス時代となりました。

口径は黒色火薬の8番水平2連銃と4番単発銃が使われ、ライフル付銃身から細長い弾丸型の弾を発射し、従来より即倒の可能性がかなり増えました。

1884年に無煙火薬が発明され弾速が2倍、黒色8番銃よりハイパワーな20番銃が1890年頃デビュー、600ニトロエクスプレスでした。

12番ベースは700ニトロエクスプレスでした。ニトロは無煙火薬を示します。

ライフル銃身から真鍮ソリッド弾を発射し、象や犀を正面から即倒させる事が可能となりました。

やがて無煙火薬弾も次の世代が誕生、古いながら今も生き残っている1912年の375H&Hです。1時期アフリカ猟ではミニマムカーリッジと言われていましたが、今ではStd308もかなり善戦出来る事が立証されています。

ケンさんはエゾ鹿用ロシア激安弾に売残りのバーンズ140grを挿げ替えた弾をアフリカに持参して試して来ました。

その結果少なくとも500㎏の獲物には絶対に大丈夫と言える事を確認しました。

北海道でも実際「推定体重450㎏の猛獣ヒグマも308の1発で御臨終でした。」

比較的新しいアフリカンでは1956年デビューの458ウインマグ(5400ft-lbf)があります。

7㎜レミントンマグや338ウインマグの兄弟です。

NZで700㎏の野牛撃ちの時、458ウインマグをガイドが用意して来ましたが、試射3発で頭痛、愛銃サコー75の308を使う事にしました。

結果は308で綺麗に即倒でした。「アフリカカンホットマグナムも多分業界の陰謀」であり、気休め程度だったと思われます。30-06を愛用する象駆除のプロハンターが且つていたそうです。

ウインチェスター70プレ64:銃の性能はライフル銃のバイブルでは、モアパワーやモア精度は捕獲成功に続ながるとされていました。しかしそれらは無意味であった事が立証されて来ました。

そんな作られたバイブルの伝説にもう1つ「ウインチェスター70のプレ64伝説」と言うのがあります。

ウインチェスターM70が名銃?:1964年以前、ウインチェスーM70は1936年にデビュー、その時代としては良く出来た銃と言えました。

ベトナム戦争1961~では海兵隊の狙撃銃となり、大きな成果を上げました。その結果、世界中のハンターの評判を呼び、ウィンチェスター社には膨大な数の注文が舞い込みました。アメリカの多くの銃メーカーがM70を下請け生産し、レミントンもその1社でした。

そこでウインチェスターはM70の製法を1964年に大幅リファイン、複雑な削りだし工程を簡素化する等、各部コストダウンを図りました。

その結果、実質的には製品の粗悪化を招いてしまい、軍隊にも民間市場にも、憤慨と共に拒絶される事になってしまいました。

入替わりに脚光を浴びたのが1962年発売のレミントン700でした。海兵隊狙撃銃にバーミンターモデルが採用されるや、世界中の公的スナイパーが本銃を採用し、ベストセラーになりました。

しかしケンさんも1年間運用しましたが、レミントン700はジャムが酷く使えない欠陥銃でした。

一方世界の銃販売店はこれ幸いとして、「ウインチェスター1964年以前の銃」を名銃とする「伝説」を作り上げ、プレ64と呼ばれる1964年以前製造のウインチェエスターの中古銃を集め、プレミアム価格で販売しました。

当時にカスタムメーカーもこの伝説に乗り、プレ64をベースにした、カスタムライフルを高額で販売すると共に、プレ64のクローンモデルを新作し、更なる高額で販売しました。

日本にもカスタム銃メーカー「キングクラフト」があり、勿論「プレ64名銃伝説」の上に成り立つクローンカスタム銃で、Stdライフルが20~40万円で購入出来た時代に、ゼロが1つ多い桁違いがスタート価格と言うとんでもない高額銃でした。

そしてWW2後、作られた狩猟ブームで、1964年以降に評価を受けたのがレミントン700です。

さて冷静に見ればウインチェスターM70に勝ったのが、使えない欠陥銃レミントン700だったのですから、その延長上で行けば、ウインチェスターM70プレ64の高性能ぶりも押して知るべしと言えます。

使えない欠陥銃レミントン700バーミンターは射撃精度面は優秀であり、市販銃で100mワンホールが出せる銃で一応当たる銃と言えましたが、これを名銃としたのはケンさんが立証したカスタム銃不要論等と同様、業界の陰謀と言えました。

勿論その銃の精度が仮に申し分ない物であっても、その運用者の技術レベルや心のレベルが低ければ、何の役にも立たないのですでにお話しした通りです。

「プレ64名銃伝説もレミントン700名銃説もカスタム業界によって作られた伝説」だったのです。

マグナム銃も「急所ヒットならパワー不問」であり、すでに無意味である事を説明しました。

しかし、今一つ急所その物をヒット出来ないハンターも非常に多く、マグナムなら捕獲率が大幅に広がると言うのが業界の「売り文句」でした。

しかしその様な効果は皆無、アフリカンホットマグナムを含め、それらは少しでも「高額銃を売付け様とした業界の陰謀」でした。命中させる為の最大障害は反動によるフリンチングと心の不安であり、反動の強いマグナムは究極を求める側から言えば、反対側の方向と言えました。

「エゾ鹿猟ブームとライフル銃ブーム」は1890年頃、日本の銃販売業界が興したブームでした。

第2次大戦後に銃販売業界が興した狩猟ブームは、日本にも1955年頃に伝わり、水平2連銃がバカ売れ、ハンターは10年で3倍に増え50万人に迫りました。

続く1965年頃から10年間ではハンター数は安定状態、今度は自動5連銃がバカ売れしました。ケンさんが自動銃を購入したのは1975年、当初数年は5連発でしたが、4連発数年を経由して3連発になり現在に至ります。

1985年頃になりますとすでに自動銃も行き渡り、期待の「クレー射撃ブーム」もそれ程は普及せず、一方で銃犯罪が増え、銃の新規取得者には茨の道となり、新規銃取得者は激減しました。

そこで新たに起こされたのが「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームでした。

ライフル銃は勿論業界に取って「利益が大きいマグナム銃ブーム」を同時に起こしました。

ライフル銃取得にはすでに経験10年が必要な時代になっていましたが、経験10年以上のハンターは多く、その点は余り心配無要でした。

エゾ鹿はかなり増殖し、捕獲対象はオスのみ、定数は1日1頭、猟期は12月1日~1月31日の2ケ月でした。

駆除もまだ殆ど行われず、少なくとも休猟区明けの解禁時の10分間だけはかなり豊猟が期待出来ました。と言ってもハンターはそれ以上に多く、成功率は幸運な20%程度でした。

メスは撃たれないので道端に多数おり、メスを求めて若オスも多数がウロ付いていました。大物は期待出来ず、狩猟雑誌「狩猟界」の成功レポートの様には行きませんが、多くの我と思わんハンターが北海道を目指し、その遠征者数は3000人に及びました。

我が地元猟友会からも数組が流し猟で遠征しましたが全滅でした。その原因は獲物に出会えない事が1番でした。メスは道端に立っている事も多数ありましたが、オスの出会いは余りにも稀と言えました。

ケンさんはもっぱら誰も走っていない林道を選びました。当時のエゾ鹿は道路を横断しようとする時、車が近付いてくると、それを見極め様としており、森の中50m位の木の陰でそれを見ていました。

それを発見するにはセンスが必要でしたが、非成功組はその狩猟センスが低かった事に尽きます。

全滅組の共通点は1度も真面な射撃チャンスが得られなかった事でした。若干見えた鹿は逃げる鹿だけでした。勿論それは特殊な射撃術を持っていない限り撃っても命中しません。

雑誌「狩猟界」の成功レポートは事実だと仮定しても 極稀に上手く行った事だけが書いてありました。1996年からケンさんは白糠で単独猟を行い、概ね1日1頭を捕獲していましたが、例外組でした。

同宿の他の6組は連日捕獲ゼロが続いていました。捕獲成功率は10%以下の様に見えました。

「狩猟界」は罪作りな記事を載せました。

せめて遠征失敗組にレポートも半数程度は載せるべきだったと言えました。

当時のエゾ鹿は右写真の様に見える事は甚だ稀、左写真の様に見えれば良い方なのですが、その半分程度しか見えていない鹿を探すのですからシロートには大変で、発見出来ない事が当然と言えました。発見すれば余り逃げず、且つ50mですから捕獲の可能性は十分ありました。

巻狩り組も捕獲に成功したと言う話は皆無でした。ケンさんも流し猟以前は白糠3シーズンで21日間の巻狩りを行いましたが、本命の巻狩りでは捕獲ゼロでした。

この頃は本州鹿巻狩りで「禅の心作戦」で「巻狩りに開眼」していたケンさんですが、それでも猟犬を使わないエゾ鹿の巻狩りでは「気配勝負に勝てず」獲れずにいました。

しかし車で猟場への往復途上や、また待ち場の配置に付く過程で鹿を踏み出し等で、毎シーズン1~2頭を捕獲していました。

踏み出しには当然スナップショットやランニングショット技術が必要でした。これら断片的なデータから流し猟の方が獲れそうだと考え、獲れない巻狩りを卒業した次第でした。結果は写真の様に概ね1日1頭を捕獲出来、数少ない生き残り側になれました。

マグナムライフル:「エゾ鹿猟とライフル銃」のブームは当然販売店側からすれば、高額マグナムライフルやカスタムライフルの売上げに結び付けたい陰謀がありました。

当時は「エゾ鹿猟に短薬莢の貧弱そうな308」を使う人は誰もおらず、Std口径も薬莢が12㎜長くパワーも5~10%強力な30-06が選ばれました。

本州鹿猟では急所を狙う習慣も無く、被弾しても未回収になる鹿は多く、Stdではややパワー不足とされ、当時に雑誌「狩猟界」の技術解説でもマグナムが奨励されていました。

当時はマグナムをモアパワーとモア精度でハンドロードする人が1番本格派に見えました。

マグナム弾は概ね1.4倍のパワーがあり、肉が血まみれになる範囲は2倍に及び、明らかな強力なパワーを感じました。

それに比例し即倒する確率や未回収減少等、少しでも効果があれば良かったのですが全く効果無し、つまり「マグナムは、銃も弾も高いだけで全くの無意味」でした。

ハンドロードに依るモアパワーは最大10~20%程度が可能でした。

モア精度の方は安売り市販弾程度であり、コスト的にも安売り弾よりやや安い程度で余り意味を成しませんが、ハンドローダーは本格的な感じがし、多くのライフルハンターはより本格派を目指し射撃場に通いました。

射撃精度の最大の敵は反動によるフリンチング、反動を伴う実射からの上達の可能性は極めて薄いのが本当でした。

エゾ鹿猟とマグナムライフルブームの企画は販売目的から言えば、一応成功と言えました。

3000人のハンターがライフル銃を手に北海道を訪れました。それ自体は大成功とは言えない程度 だったかも知れませんが、エゾ鹿猟とライフル銃ブームは北海道にも起こり、1万人以上がライフル銃を購入しました。

ブーム以前からエゾ鹿猟は北海道でも行われていましたが、普通の狩猟用散弾銃でスラグ弾を使用していました。

それがライフル銃ブームで北海道にもライフル銃が普及し、やがてエゾ鹿猟にはライフル銃が不可欠な時代に変わりました。

1995年以前のエゾ鹿猟のエゾ鹿は50~100mにいました。

これは50m超えを撃たなかったスラグ弾時代の影響がまだ残っていたからと言えました。

やがて年を重ねる毎にエゾ鹿はライフル銃の普及や2000年以降はサボットスラグ銃の普及に依り射程距離が長くなりまして、昨今では100~150mにいます。

これは普通の射撃場で練習した射手の精度が100m程度を限界としていた為であり、100mを超えると撃たれる可能性がかなり低下した からと言えました。

更にライフル銃ブームは本州にも及びました。従来からの散弾銃とノーマルスラグ弾は射程距離50mでしたが、それは射撃練習をかなり熟した後の成果でした。

それをしなければ射程距離は僅か20m未満、これに不満を持つ本州ハンターはたくさんいました。高精度な長射程のライフル銃ブームは 必ずしもライフル銃は必要としない本州猟ハンターにもかなり及んだのです。

更に当初はアフリカに行きたいからと国内制限の10㎜を超える超高額な大口径マグナムもOKになり、海外以外であってもヒグマ用マグナム、エゾ鹿用Stdライフル、本州用カービン銃とライフル銃3丁を所持する、自称本格派もチラホラいました。

これに比べればクレー射撃でトラップ用とスキート用の2丁と 言うのはありましたが、両射撃の愛好家は少なかった様です。

クレー射撃銃では技能講習実技で不合格になる人も実績不足を問われる人も甚だ僅かでした。

しかしライフル銃は魔法の銃ではなく、彼らは射撃練習を全くしなかったので、射程は20m不変のままでした。すでに説明しました様に、体が銃の反動を上手く受け様として硬くなる「フリンチング」と言う現象に依り、照準がズレてしまう事に問題がありました。

ライフル銃自体には200~300mの能力はあるのですが、練習を全くしなければ、どの銃を撃っても結果は大同小異の20m未満でした。

そして2012~2015の旧技能講習の実施以前は、銃の更新に実技試験は無く、平穏無事にライフル銃の所持許可の更新が続けられました。

旧技能講習はすでに説明しました様に、射撃練習をしていない本州のライフルハンターには絶望的な実技試験となりました。静止的とは言え、50mで14㎝命中がその合格条件でした。

正確には1点圏は16㎝、20発撃って40点以上が合格ですから、14㎝2点命中を平均的に繰り返せば、40点以上になり、合格出来る物でした。

結果は完全に2つのグループに分かれました。

ライフル射撃を趣味としていた人及びエゾ鹿猟複数捕獲実績組には7点以上に着弾、10発でも楽勝の40点ですが、そうでない人達はこの16㎝の的紙からハミ出してしまい、合格は絶望的でした。

半分位が合格すると良かったのですが、現実は受検 した70%以上が不合格、余りの難度に受検しなかった人も多く、結局本州ライフルの90%以上が所持許可の更新を出来ず、本州のライフルブームはこの時を以って終りました。

エゾ鹿猟ブームは「狩猟界」の成功レポートの様に上手く行った人は殆どおらず概ね全滅、最も成功率が高いと言われるガイド猟でも、肝心のガイドの90%が詐欺ガイドであり成功組は僅か、エゾ鹿猟ブームは10年程で消滅しました。

決してライフル銃やエゾ鹿猟自体に魅力が無くなったのではなく、今も愛好者はいますが、本州から北海道の狩猟登録する人は1000人程度になり、しかも多くが狩猟実績を作る為だけの出猟であり、実際のエゾ鹿猟は余り行なわれていない(獲れていない)様です。

散弾パターンでカバー出来るショットガンの射撃はクレーが放出機が15台、その設定表が9種類ですから飛行コースは135種で、毎回同じ様に飛ぶ事から、膨大な射撃場通いで上達する可能性があり、当時国体に出場なら年間3万発以上と言われていました。

クレー射撃は余りブームにならなかったと書きましたが、それは愛好者が10%を超えない程度だったからでした。

ケンさんの自宅から1時間尾範囲にクレー射撃場が4つあり、64発連続ヒットを出した時も田舎親善射撃大会では2位でしたから、そこそこの熱いブームはありました。

ケンさんはクレー射撃ブームには乗らず、年に数回の猟友会お付合い射撃に留めました。

クレー射撃から実戦が上手くなる事は無いと感じたからでした。

33.「マグナム銃」と「カスタム銃」も同様目的であったが、「銃業界の陰謀」だった。

34.1990年頃日本の銃販売業界が「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームを起こした。

起こされた狩猟ブーム:WW2終了で世界中の銃器業界は一気に暇(不景気)になりました。

そこで興されたのが、「アフリカ猟」を頂点とする世界的な「狩猟ブーム」でした。

そして同時に「アフリカンホットマグナム」を頂点に「マグナム銃」の普及が図られ、その後1964年には「カスタム銃」の神話的モデルにウインチェスター70が選ばれました。

アフリカンホットマグナム:アフリカ猟は主に貴族に依り1750年頃から行われていました。

当初は黒色火薬に依る先込め銃で火薬は先込め時代でした。

弾速が低かった事から象の正面から脳を破壊出来ず、即倒が難しい時代であり、1回撃つと馬で走り、安全距離を保って再装填、最大30回射撃した記録があったそうです。

1864年にボクサーカートリッジが発明されると元込めのブラックエクスプレス時代となりました。

口径は黒色火薬の8番水平2連銃と4番単発銃が使われ、ライフル付銃身から細長い弾丸型の弾を発射し、従来より即倒の可能性がかなり増えました。

1884年に無煙火薬が発明され弾速が2倍、黒色8番銃よりハイパワーな20番銃が1890年頃デビュー、600ニトロエクスプレスでした。

12番ベースは700ニトロエクスプレスでした。ニトロは無煙火薬を示します。

ライフル銃身から真鍮ソリッド弾を発射し、象や犀を正面から即倒させる事が可能となりました。

やがて無煙火薬弾も次の世代が誕生、古いながら今も生き残っている1912年の375H&Hです。1時期アフリカ猟ではミニマムカーリッジと言われていましたが、今ではStd308もかなり善戦出来る事が立証されています。

ケンさんはエゾ鹿用ロシア激安弾に売残りのバーンズ140grを挿げ替えた弾をアフリカに持参して試して来ました。

その結果少なくとも500㎏の獲物には絶対に大丈夫と言える事を確認しました。

北海道でも実際「推定体重450㎏の猛獣ヒグマも308の1発で御臨終でした。」

比較的新しいアフリカンでは1956年デビューの458ウインマグ(5400ft-lbf)があります。

7㎜レミントンマグや338ウインマグの兄弟です。

NZで700㎏の野牛撃ちの時、458ウインマグをガイドが用意して来ましたが、試射3発で頭痛、愛銃サコー75の308を使う事にしました。

結果は308で綺麗に即倒でした。「アフリカカンホットマグナムも多分業界の陰謀」であり、気休め程度だったと思われます。30-06を愛用する象駆除のプロハンターが且つていたそうです。

ウインチェスター70プレ64:銃の性能はライフル銃のバイブルでは、モアパワーやモア精度は捕獲成功に続ながるとされていました。しかしそれらは無意味であった事が立証されて来ました。

そんな作られたバイブルの伝説にもう1つ「ウインチェスター70のプレ64伝説」と言うのがあります。

ウインチェスターM70が名銃?:1964年以前、ウインチェスーM70は1936年にデビュー、その時代としては良く出来た銃と言えました。

ベトナム戦争1961~では海兵隊の狙撃銃となり、大きな成果を上げました。その結果、世界中のハンターの評判を呼び、ウィンチェスター社には膨大な数の注文が舞い込みました。アメリカの多くの銃メーカーがM70を下請け生産し、レミントンもその1社でした。

そこでウインチェスターはM70の製法を1964年に大幅リファイン、複雑な削りだし工程を簡素化する等、各部コストダウンを図りました。

その結果、実質的には製品の粗悪化を招いてしまい、軍隊にも民間市場にも、憤慨と共に拒絶される事になってしまいました。

入替わりに脚光を浴びたのが1962年発売のレミントン700でした。海兵隊狙撃銃にバーミンターモデルが採用されるや、世界中の公的スナイパーが本銃を採用し、ベストセラーになりました。

しかしケンさんも1年間運用しましたが、レミントン700はジャムが酷く使えない欠陥銃でした。

一方世界の銃販売店はこれ幸いとして、「ウインチェスター1964年以前の銃」を名銃とする「伝説」を作り上げ、プレ64と呼ばれる1964年以前製造のウインチェエスターの中古銃を集め、プレミアム価格で販売しました。

当時にカスタムメーカーもこの伝説に乗り、プレ64をベースにした、カスタムライフルを高額で販売すると共に、プレ64のクローンモデルを新作し、更なる高額で販売しました。

日本にもカスタム銃メーカー「キングクラフト」があり、勿論「プレ64名銃伝説」の上に成り立つクローンカスタム銃で、Stdライフルが20~40万円で購入出来た時代に、ゼロが1つ多い桁違いがスタート価格と言うとんでもない高額銃でした。

そしてWW2後、作られた狩猟ブームで、1964年以降に評価を受けたのがレミントン700です。

さて冷静に見ればウインチェスターM70に勝ったのが、使えない欠陥銃レミントン700だったのですから、その延長上で行けば、ウインチェスターM70プレ64の高性能ぶりも押して知るべしと言えます。

使えない欠陥銃レミントン700バーミンターは射撃精度面は優秀であり、市販銃で100mワンホールが出せる銃で一応当たる銃と言えましたが、これを名銃としたのはケンさんが立証したカスタム銃不要論等と同様、業界の陰謀と言えました。

勿論その銃の精度が仮に申し分ない物であっても、その運用者の技術レベルや心のレベルが低ければ、何の役にも立たないのですでにお話しした通りです。

「プレ64名銃伝説もレミントン700名銃説もカスタム業界によって作られた伝説」だったのです。

マグナム銃も「急所ヒットならパワー不問」であり、すでに無意味である事を説明しました。

しかし、今一つ急所その物をヒット出来ないハンターも非常に多く、マグナムなら捕獲率が大幅に広がると言うのが業界の「売り文句」でした。

しかしその様な効果は皆無、アフリカンホットマグナムを含め、それらは少しでも「高額銃を売付け様とした業界の陰謀」でした。命中させる為の最大障害は反動によるフリンチングと心の不安であり、反動の強いマグナムは究極を求める側から言えば、反対側の方向と言えました。

「エゾ鹿猟ブームとライフル銃ブーム」は1890年頃、日本の銃販売業界が興したブームでした。

第2次大戦後に銃販売業界が興した狩猟ブームは、日本にも1955年頃に伝わり、水平2連銃がバカ売れ、ハンターは10年で3倍に増え50万人に迫りました。

続く1965年頃から10年間ではハンター数は安定状態、今度は自動5連銃がバカ売れしました。ケンさんが自動銃を購入したのは1975年、当初数年は5連発でしたが、4連発数年を経由して3連発になり現在に至ります。

1985年頃になりますとすでに自動銃も行き渡り、期待の「クレー射撃ブーム」もそれ程は普及せず、一方で銃犯罪が増え、銃の新規取得者には茨の道となり、新規銃取得者は激減しました。

そこで新たに起こされたのが「エゾ鹿猟」と「ライフル銃」のブームでした。

ライフル銃は勿論業界に取って「利益が大きいマグナム銃ブーム」を同時に起こしました。

ライフル銃取得にはすでに経験10年が必要な時代になっていましたが、経験10年以上のハンターは多く、その点は余り心配無要でした。

エゾ鹿はかなり増殖し、捕獲対象はオスのみ、定数は1日1頭、猟期は12月1日~1月31日の2ケ月でした。

駆除もまだ殆ど行われず、少なくとも休猟区明けの解禁時の10分間だけはかなり豊猟が期待出来ました。と言ってもハンターはそれ以上に多く、成功率は幸運な20%程度でした。

メスは撃たれないので道端に多数おり、メスを求めて若オスも多数がウロ付いていました。大物は期待出来ず、狩猟雑誌「狩猟界」の成功レポートの様には行きませんが、多くの我と思わんハンターが北海道を目指し、その遠征者数は3000人に及びました。

我が地元猟友会からも数組が流し猟で遠征しましたが全滅でした。その原因は獲物に出会えない事が1番でした。メスは道端に立っている事も多数ありましたが、オスの出会いは余りにも稀と言えました。

ケンさんはもっぱら誰も走っていない林道を選びました。当時のエゾ鹿は道路を横断しようとする時、車が近付いてくると、それを見極め様としており、森の中50m位の木の陰でそれを見ていました。

それを発見するにはセンスが必要でしたが、非成功組はその狩猟センスが低かった事に尽きます。

全滅組の共通点は1度も真面な射撃チャンスが得られなかった事でした。若干見えた鹿は逃げる鹿だけでした。勿論それは特殊な射撃術を持っていない限り撃っても命中しません。

雑誌「狩猟界」の成功レポートは事実だと仮定しても 極稀に上手く行った事だけが書いてありました。1996年からケンさんは白糠で単独猟を行い、概ね1日1頭を捕獲していましたが、例外組でした。

同宿の他の6組は連日捕獲ゼロが続いていました。捕獲成功率は10%以下の様に見えました。

「狩猟界」は罪作りな記事を載せました。

せめて遠征失敗組にレポートも半数程度は載せるべきだったと言えました。

当時のエゾ鹿は右写真の様に見える事は甚だ稀、左写真の様に見えれば良い方なのですが、その半分程度しか見えていない鹿を探すのですからシロートには大変で、発見出来ない事が当然と言えました。発見すれば余り逃げず、且つ50mですから捕獲の可能性は十分ありました。

巻狩り組も捕獲に成功したと言う話は皆無でした。ケンさんも流し猟以前は白糠3シーズンで21日間の巻狩りを行いましたが、本命の巻狩りでは捕獲ゼロでした。

この頃は本州鹿巻狩りで「禅の心作戦」で「巻狩りに開眼」していたケンさんですが、それでも猟犬を使わないエゾ鹿の巻狩りでは「気配勝負に勝てず」獲れずにいました。

しかし車で猟場への往復途上や、また待ち場の配置に付く過程で鹿を踏み出し等で、毎シーズン1~2頭を捕獲していました。

踏み出しには当然スナップショットやランニングショット技術が必要でした。これら断片的なデータから流し猟の方が獲れそうだと考え、獲れない巻狩りを卒業した次第でした。結果は写真の様に概ね1日1頭を捕獲出来、数少ない生き残り側になれました。

マグナムライフル:「エゾ鹿猟とライフル銃」のブームは当然販売店側からすれば、高額マグナムライフルやカスタムライフルの売上げに結び付けたい陰謀がありました。

当時は「エゾ鹿猟に短薬莢の貧弱そうな308」を使う人は誰もおらず、Std口径も薬莢が12㎜長くパワーも5~10%強力な30-06が選ばれました。

本州鹿猟では急所を狙う習慣も無く、被弾しても未回収になる鹿は多く、Stdではややパワー不足とされ、当時に雑誌「狩猟界」の技術解説でもマグナムが奨励されていました。

当時はマグナムをモアパワーとモア精度でハンドロードする人が1番本格派に見えました。

マグナム弾は概ね1.4倍のパワーがあり、肉が血まみれになる範囲は2倍に及び、明らかな強力なパワーを感じました。

それに比例し即倒する確率や未回収減少等、少しでも効果があれば良かったのですが全く効果無し、つまり「マグナムは、銃も弾も高いだけで全くの無意味」でした。

ハンドロードに依るモアパワーは最大10~20%程度が可能でした。

モア精度の方は安売り市販弾程度であり、コスト的にも安売り弾よりやや安い程度で余り意味を成しませんが、ハンドローダーは本格的な感じがし、多くのライフルハンターはより本格派を目指し射撃場に通いました。

射撃精度の最大の敵は反動によるフリンチング、反動を伴う実射からの上達の可能性は極めて薄いのが本当でした。

エゾ鹿猟とマグナムライフルブームの企画は販売目的から言えば、一応成功と言えました。

3000人のハンターがライフル銃を手に北海道を訪れました。それ自体は大成功とは言えない程度 だったかも知れませんが、エゾ鹿猟とライフル銃ブームは北海道にも起こり、1万人以上がライフル銃を購入しました。

ブーム以前からエゾ鹿猟は北海道でも行われていましたが、普通の狩猟用散弾銃でスラグ弾を使用していました。

それがライフル銃ブームで北海道にもライフル銃が普及し、やがてエゾ鹿猟にはライフル銃が不可欠な時代に変わりました。

1995年以前のエゾ鹿猟のエゾ鹿は50~100mにいました。

これは50m超えを撃たなかったスラグ弾時代の影響がまだ残っていたからと言えました。

やがて年を重ねる毎にエゾ鹿はライフル銃の普及や2000年以降はサボットスラグ銃の普及に依り射程距離が長くなりまして、昨今では100~150mにいます。

これは普通の射撃場で練習した射手の精度が100m程度を限界としていた為であり、100mを超えると撃たれる可能性がかなり低下した からと言えました。

更にライフル銃ブームは本州にも及びました。従来からの散弾銃とノーマルスラグ弾は射程距離50mでしたが、それは射撃練習をかなり熟した後の成果でした。

それをしなければ射程距離は僅か20m未満、これに不満を持つ本州ハンターはたくさんいました。高精度な長射程のライフル銃ブームは 必ずしもライフル銃は必要としない本州猟ハンターにもかなり及んだのです。

更に当初はアフリカに行きたいからと国内制限の10㎜を超える超高額な大口径マグナムもOKになり、海外以外であってもヒグマ用マグナム、エゾ鹿用Stdライフル、本州用カービン銃とライフル銃3丁を所持する、自称本格派もチラホラいました。

これに比べればクレー射撃でトラップ用とスキート用の2丁と 言うのはありましたが、両射撃の愛好家は少なかった様です。

クレー射撃銃では技能講習実技で不合格になる人も実績不足を問われる人も甚だ僅かでした。

しかしライフル銃は魔法の銃ではなく、彼らは射撃練習を全くしなかったので、射程は20m不変のままでした。すでに説明しました様に、体が銃の反動を上手く受け様として硬くなる「フリンチング」と言う現象に依り、照準がズレてしまう事に問題がありました。

ライフル銃自体には200~300mの能力はあるのですが、練習を全くしなければ、どの銃を撃っても結果は大同小異の20m未満でした。

そして2012~2015の旧技能講習の実施以前は、銃の更新に実技試験は無く、平穏無事にライフル銃の所持許可の更新が続けられました。

旧技能講習はすでに説明しました様に、射撃練習をしていない本州のライフルハンターには絶望的な実技試験となりました。静止的とは言え、50mで14㎝命中がその合格条件でした。

正確には1点圏は16㎝、20発撃って40点以上が合格ですから、14㎝2点命中を平均的に繰り返せば、40点以上になり、合格出来る物でした。

結果は完全に2つのグループに分かれました。

ライフル射撃を趣味としていた人及びエゾ鹿猟複数捕獲実績組には7点以上に着弾、10発でも楽勝の40点ですが、そうでない人達はこの16㎝の的紙からハミ出してしまい、合格は絶望的でした。

半分位が合格すると良かったのですが、現実は受検 した70%以上が不合格、余りの難度に受検しなかった人も多く、結局本州ライフルの90%以上が所持許可の更新を出来ず、本州のライフルブームはこの時を以って終りました。

エゾ鹿猟ブームは「狩猟界」の成功レポートの様に上手く行った人は殆どおらず概ね全滅、最も成功率が高いと言われるガイド猟でも、肝心のガイドの90%が詐欺ガイドであり成功組は僅か、エゾ鹿猟ブームは10年程で消滅しました。

決してライフル銃やエゾ鹿猟自体に魅力が無くなったのではなく、今も愛好者はいますが、本州から北海道の狩猟登録する人は1000人程度になり、しかも多くが狩猟実績を作る為だけの出猟であり、実際のエゾ鹿猟は余り行なわれていない(獲れていない)様です。

散弾パターンでカバー出来るショットガンの射撃はクレーが放出機が15台、その設定表が9種類ですから飛行コースは135種で、毎回同じ様に飛ぶ事から、膨大な射撃場通いで上達する可能性があり、当時国体に出場なら年間3万発以上と言われていました。

クレー射撃は余りブームにならなかったと書きましたが、それは愛好者が10%を超えない程度だったからでした。

ケンさんの自宅から1時間尾範囲にクレー射撃場が4つあり、64発連続ヒットを出した時も田舎親善射撃大会では2位でしたから、そこそこの熱いブームはありました。

ケンさんはクレー射撃ブームには乗らず、年に数回の猟友会お付合い射撃に留めました。

クレー射撃から実戦が上手くなる事は無いと感じたからでした。

2024年05月10日

50年間で分かった事、その6:実射練習からは100mが限界。

17.実射練習からフリンチング対策は進まず、射撃が上達する事は無かった。

18.フリンチング対策をしなければ射程20m、射撃場通いは100m弱が限界だった。

19.失中の原因「迫力負け」等の心側の不安にあった。

射撃上達を阻害する原因は銃の反動にあり、反動を上手く受け様とする発射直前の体にチカラが入る生体反応に原因がありました。

これにより主に移動標的の散弾銃射撃では追尾していたスイングが止まってしまう「引止まり射撃」に陥り、銃のスイングが止まっている間のリードを追加する必要があり、リードは約3倍の高難度な射撃となり、通常ショットガン射撃は「近距離&低速限定となりました。」

また静止精密射撃のライフル銃射撃では照準がズレてしまい、「100m未満の射撃に陥り」ました。フリンチング対策の練習を全くしなければ急所を狙える射程は20m、壁は50mと100mにあり、「射撃場通いでは100mを超える事は不可能」と言えました。

2012~2015に設定された旧技能講習では受検した70%以上が50m先の15㎝の的に命中させられず不合格、高難度故に受験しないハンターも多く、全体の本州ライフルハンターの90%以上が所持許可を更新出来ずに終りました。

同じ試験を北海道ハンターは90%以上が合格した事から、射撃場通いすれば概ね全員が超えられる試験内容でしたが、射撃場通いをしない本州ライフルマンには絶望的高難度でした。

スラグ弾射撃の初期頃、ケンさんも50mで15㎝の的紙から時にはみ出し、50mで10㎝には概ね5年を要しました。

一方北海道では当時50~100mにいたエゾ鹿を捕獲する為のライフル銃でしたから、概ね全員が合格しました。

この事は射撃場通いをすれば概ね全員がこの程度にはなれますが、その後もエゾ鹿は100~150mにいた事を考えますと、100mを超えるエゾ鹿に射撃する人はおらず、150m射撃の能力を持った人は例外的な存在と言えました。

結論として「射撃場通いで50m能力は得られましたが、100m能力を持つ事は難しかった」事を意味しました。

またエゾ鹿猟では本州鹿にない新たなテーマもありました。本州鹿はハンターと同格で「迫力負け」は起こりませんが、エゾ鹿成獣オスは130㎏前後、日本人ハンターの2倍近い巨体でした。

巨大なエゾ鹿との対戦は対面した時、その大きさから来る「迫力に負け」で足が地に着かない射撃に なってしまいました。

身震いする様な大物エゾ鹿との勝負が最大の魅力なのですが、「迫力負け」が大きなテーマとなりました。「100mで5㎝の射撃精度が育ち、迫力負けに陥らなかった時、大物エゾ鹿の捕獲成功」に至りました。

20.休猟区明け解禁開けフィーバーは僅か10分間だった。

21.エゾ鹿はフィーバー日(概ね6日サイクルの悪天候明け)に一斉に行動する。

22.フィーバー日以外は鹿に出会えない3流ガイド。

23.繁殖期のエゾ鹿は広い場所で順番に自己の存在をアピールする。

24.紋別のエゾ鹿のベストシーズンは10月下旬からの4週間だった。

25.根室のエゾ鹿のベストシーズンは12月中旬からの4週間だった 。

エゾ鹿猟に限らず、狩猟で最も難しいのは獲物と射程距離内で出会う事です。1995年まで休猟区と言う制度があり、全体の10%で3年間狩猟を休ませるエリアがありました。

古くは1971年、ケンさんの家の近くが休猟区明けとなり、小雨の降る日にキジ猟に出撃しました。結果から申しますと、キジはウジャウジャいまして、25回のオスキジ射撃チャンスがあり、超未熟ながら2羽の捕獲となりました。

1992年まで白糠も休猟区でした。当時は駆除も無く、メス鹿も禁猟、道端には撃たれないメス鹿がウジャウジャ、そのメスとの出会いを狙った若いオス鹿もチラホラいて、これが狩猟のメインターゲットでした。

当初はガイド料不要の巻狩りを始めました。本州鹿巻狩りを極めていた事、巻狩りの方が鹿との出会いが多いと思っていた事等々がありましたが、これは大きな間違いでした。

白糠巻狩りは3シーズンで正味21日間行いましたが、本命の巻狩りではゼロ頭でした。

しかし猟場への往復の過程で数頭を捕獲しました。

それで4年目からは単独流し猟を行う様になり、概ね1日1頭の捕獲がありました。

ならば流し猟なら誰でも獲れるのか? 決してそうではなく、同宿の6組はどの組も捕獲はゼロ、ケンさん地元から出撃した流し猟数組も全滅、「狩猟界の記事はイカサマ」でした。

メス捕獲は更に高難度だった。:そのメス鹿が1994年1月15日から2週間特別解禁されました。あの頃のオスは撃たれるので中々姿を出しませんでしたが、メス鹿は撃たれないので本当に道端に幾らでも居ました。朝7時頃林道を走りますとカーブを10~20回程曲がるとメス鹿の群がいました。

その群の中には稀にピン角オスも稀に混じっており、群れを見掛けるとオスがいないかチェックです。オスがいなければ次の群れを探しに続行です。

またカーブを10~20回ほど曲がりますと次の群れがいます。こんな光景が毎日約1時間続きます。 夕方でもその半分位を見る事が出来ました。当時メス鹿ならばこれ程いたのでした。

メスも撃てるとあれば幾らでも獲れそうに思うのは全員だったと思います。

メス実験的解禁の年に元GUN誌編集長はかなり無理して15日間も休みを取って来ました。

メス鹿を毎日1頭獲れる予定でシカ肉注文もたくさん受けて張り切って北海道に遠征しましたが、実際の発砲は後述の様に初日に失中した50mの1回だけ、捕獲はゼロ頭でした。

メス解禁以前も猟期は12月1日から1月31日までの2ケ月ですが、捕獲の75%は何時も前半でした。今考えるとやはり繁殖期の雄が雌を追掛ける時期との関係が大きかったと思います。

又その時捕獲出来たのは3段角になったばかりの中小型鹿(オスとしての順位で№.3~4)が多かった事からも、やはり繁殖期が大いに関係していたと思います。

初のメス解禁の日には記録破りの驚く程の人出となりました。

実際に林道のメインストリ-トは100mに1台の車がウジャウジャおりました。

どの車にも2~3人が乗っております。あれ程たくさん居た鹿はすでに1頭も見えません。余りの車の量に鹿の動きが全く止まってしまった様でした。

これでは鹿に出会う事が難しいと思い、ケンさんはマイナー林道に入りました。

やがて解禁の時間になりますと、約10秒間銃声が鳴り続けました。

その音からも如何にたくさんのハンターがいるかを推定出来ました。

間もなくメス2頭群に出会い、足が地に着いていない編集長は失中、ケンさんはダブル捕獲、取り敢えずメデタシメデタシとなりました。

その後もう1頭を追加、解禁から10分は散発的な銃声が聞こえましたが、午前中の以後の出会いはなく、それで終わりました。

その日の夕方は1頭も見ず、2日目の朝も夕方も、更にその翌日もあれ程居たメス鹿は1頭も見る事がなくなりました。

4日目の朝少し遅めに1度だけ鹿が急に少し動き出しまして、1頭追加出来ましたが、夕方の出会いはゼロでした。

ケンさんはその翌日に帰りましたが、編集長はその後更に1週間の猟をしましたが、あれ程道端にたくさん居たメス鹿を、遂にその後1頭も見る事が出来なかったそうです。

毎日1頭を捕獲するつもりで肉の注文を確保してきた編集長はがっかりでした。

メインの林道の道端にはシカ捕獲の痕跡が約1㎞毎にありましたが、あの膨大な車の量からすれば獲れた組は僅か10%程度で、大多数は獲れなかったガッカリ組ではなかったかと思われます。

本州鹿メス全面解禁:2005年11月15日には我が愛知県もメス鹿が全面解禁になり、ケンさんが以前所属していた巻狩りグループもメス解禁に向け張り切っておりました。

メスなら幾らでも獲れる筈、誰もがそう思っていました。ケンさんは北海道白糠の経験があるので「最初の1~2頭は獲れると思うが、悪く見ればメス群れはオス以上に敏感、結局メスは殆ど獲れず、雄雌合計でもメス解禁以前と殆んど変わらないだろうと思いました。

結果はケンさんの予想よりも遥かに酷い物になりました。

メスは最初の数頭だけ獲れました。メスは撃たれないから以前は姿を見せたのですが、1度撃たれれば命が掛かっており、そう簡単には姿を出さなくなりました。

その後のオス捕獲は従前比で半減以下に大幅ダウン、雄雌合計しても数値は余り変わらず、鹿猟は従前より遥かに高難度となりました。

これがメス解禁の事実でした。

オスも猟期前半は繁殖期故にメスに惹かれて動きますので従来は多少姿を見る事が出来たのですが、メスが動かなくなったので、オスも動かなくなりオスの出会いも激減したのでした。

結局メス解禁で総捕獲数は2倍になる所か、雄雌合わせて半分となりました。

北海道のメス鹿の全面解禁時は行かなかったので知りませんが、スクール開講は2002からですが、その頃の定数はオス1とメス2でした。メス解禁で出会いは高難度となった様でした。

しかし北海道ではその時期に山から降りたオス鹿の繁殖期の縄張り争いからチャンスが多数生まれ、ケンさんスクールでは1日5回の出会いがあり、出会いの70%がオスの3段角成獣、20%が角長70㎝を超える大物を誇りますが、実を言うと用心深いメスには殆ど出会えなかったのです。

2003年頃からこの傾向が強くなり、2004年以降解禁の1ヶ月の出会い数はオスが90%、群れの№.2クラス(70㎝級)との出会いが全体の20%もあり、全体の70%が3段角のオスでした。

メスが姿を出し撃てる様になるのは雪が降ってからとなります。

結局、簡単に鹿が捕獲出来る方法は、休猟区開けの解禁直後の10分間を除けば無いのです。

1990年頃、雑誌「狩猟界」に成功レポートがたくさん掲載されていましたが、あれは休猟区明けの解禁後の10分間の物語だけでした。

そしてその頃はメスが撃たれなかったので、それに連られてウロ付くオスが獲れたのですが、そう言う時代も過ぎました。近年は鹿の被害が増え、その増殖に結付く休猟区設定も無くなり鹿の駆除も1段と増え、雄雌含めエゾ鹿に出会う事自体が高難度となりました。

エゾ鹿フィーバー:普段は出会う事自体が非常に高難度なエゾ鹿ですが、概ね6日サイクルの 悪天候明けの日には一斉に行動を起こします。

その日は大物ズラズラ、しかも何時もよりかなり距離も近く、鹿は周りのライバルオスに目を奪われ、照準時間も長らく貰えます。

超大物捕獲のチャンスはこの日を除けば非常に少なくなります。

地元3流ガイドでもこの日だけは鹿に出会える事でしょう。

その確率は1/6ですから17%、3流ガイドでは残る83%は出会いが得られません。

悪天候明けの鹿が一斉に動く日を「フィーバー日」と呼んでいます。

大物が多く、比較的距離も近く、照準時間も長目に貰え、ハンターに取っては1番良い日となります。毎シーズン1回、ビッグフィーバーになります。

超大物がズラズラです。ハンターであれば誰もがそんな日に出撃したいのですが、何時それが起こるのかは、その時にならないと分かりません。

エゾ鹿猟ベストシーズンとその場所:エゾ鹿は季節的な移動をします。狩猟解禁は10月1日ですがその頃は余り向いておりません。

鹿が行動を起こすのは10月下旬の高い山に冠雪があった時からとなります。

群は5~10頭の同族メスが中心となり、それを取巻くオス達から成り立ちます。

その時から約1か月間に悪天候明け毎に山から降りて来ます。

この時がエゾ鹿の繁殖期と重なり、ケンさんの紋別スクールでは山から直接降りて来る鹿を山に接する農地で狙います。

群れの近くにはボスがそれ程離れない位置に隠れています。

メス群とボスが引上げると群の№.2が その近くで「我ここにあり」と数分間アピールし引き揚げます。すると№.3がまたその近くで同様にアピール、次が№.4になります。

ボスは時間外の可能性が高いのですが、NO.2は境目付近、NO.3は合法時間である率が高くなります。夕方にはその近くで15時前後からその逆の順序でアピールが行われ、翌日以降は何となく一定ルールの基に下流に移動をして行きます。

山から降りるポイントは幾つかあるので、これらを追い掛けている内に、また次の悪天候明けとなり、新しい群れが降りて来ます。

概ね6日サイクルです。従って7日猟をすればフィーバーに会えます。

ケンさんのもう1つの猟場である根室の場合:鹿が山から降り始めるのは概ね同じ頃なのですが、山は阿寒摩周方面であり、山から降りたその1部が根室半島に向かいます。

根室の猟場は根室半島中場の別当賀周辺です。

鹿がそこに到着するのは12月中旬からの1か月間となります。

年末年始もその期間に含まれますが、ハンターが多くなり過ぎ、良い狩猟が出来ません。

良い猟場とは鹿が多い事と、ハンターが少ない事、どちらかと言えば後者の方が重要です。

根室半島は地図では小さな狭い半島ですが、全体が台地状になっており、モンゴルの大草原を思わせる地形です。

大型の鹿が多いのですが、射程距離が長いのと、照準時間をあまり長く貰えない事です。

すでにここに来るまでにあちこちですでに撃たれており、走っている鹿が多いのが特徴でした。

18.フリンチング対策をしなければ射程20m、射撃場通いは100m弱が限界だった。

19.失中の原因「迫力負け」等の心側の不安にあった。

射撃上達を阻害する原因は銃の反動にあり、反動を上手く受け様とする発射直前の体にチカラが入る生体反応に原因がありました。

これにより主に移動標的の散弾銃射撃では追尾していたスイングが止まってしまう「引止まり射撃」に陥り、銃のスイングが止まっている間のリードを追加する必要があり、リードは約3倍の高難度な射撃となり、通常ショットガン射撃は「近距離&低速限定となりました。」

また静止精密射撃のライフル銃射撃では照準がズレてしまい、「100m未満の射撃に陥り」ました。フリンチング対策の練習を全くしなければ急所を狙える射程は20m、壁は50mと100mにあり、「射撃場通いでは100mを超える事は不可能」と言えました。

2012~2015に設定された旧技能講習では受検した70%以上が50m先の15㎝の的に命中させられず不合格、高難度故に受験しないハンターも多く、全体の本州ライフルハンターの90%以上が所持許可を更新出来ずに終りました。

同じ試験を北海道ハンターは90%以上が合格した事から、射撃場通いすれば概ね全員が超えられる試験内容でしたが、射撃場通いをしない本州ライフルマンには絶望的高難度でした。